알파고가 몰고 온 'AI 앓이'

지난 3월 한 달, 한국은 난데없는 'AI(인공지능) 앓이'를 했다. 구글 딥마인드의 인공지능 알파고와 바둑 프로 9단 이세돌의 ‘세기적 대결’은 바둑과 인공지능에 문외한인 사람들에게도 화제가 됐다. 한 네티즌은 “규칙이 어떻게 되는지도 모르는 경기를 4시간 동안 땀나게 지켜보기는 난생 처음”이라고 말하기도 했다. '군대에서 축구한 얘기'에 질색하던 젊은 여성들이 2002년 한·일 월드컵 당시 축구에 열광하던 모습을 연상케 하는 말이었다.

알파고는 돌아갔지만, 한국사회의 AI 후유증은 상처에 난 딱지처럼 남아있다. 약이 될 것도, 독이 될 것도 있을 것이다. 정부와 출연연·기업·대학은 새롭게 인공지능 발전대책을 세우느라 분주하다. 2013년부터 아니 그 이전부터 인공지능을 연구해온 한국전자통신연구원(ETRI) 입장에서는 황당하고 당황스러울 수 있겠다. 그 속사정을 잘 아는 기자 입장에서는 ‘흔들리더라도 꺾이지 말고 잘하라’고 응원해주고 싶은 심정이다.

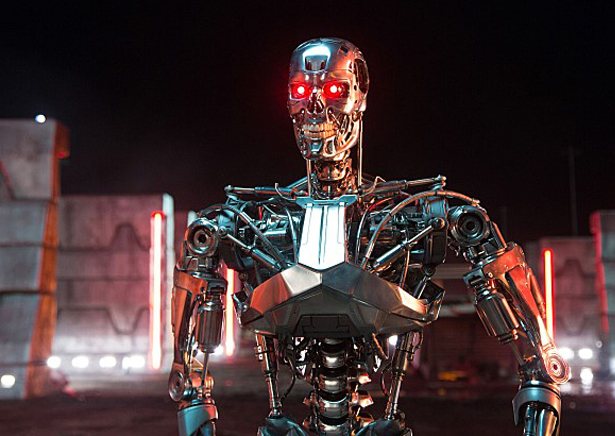

AI 앓이가 한국사회에 남긴 긍정적인 면 중 하나를 꼽으라면, ‘AI가 가져올 미래에 대한 고민’이라고 말하겠다. 오죽하면 정부의 인사혁신처까지 ‘인사비전 2045’를 얘기하며, AI와 무인기술이 일반화되는 미래에는 현재의 관료제가 해체돼야 한다고까지 얘기할 정도다. AI가 극도로 발달한 미래 세상은 어떻게 변해 있을까. 양 극단의 미래이긴 하지만, 사람들은 대개 유토피아와 디스토피아를 그린다.

유토피아 or 디스토피아

AI가 자아를 가지게 될 정도로 발달해 인류를 위협할 수 있을 것인지 기자는 알지 못한다. 다만, 그 정도의 비현실적 미래보다는 더 현실적인 AI의 미래를 걱정해야 하지 않을까 하는 생각이 든다. 벌써부터 조짐이 나타나고 있는 ‘노동의 종말’의 시대가 그것이다.

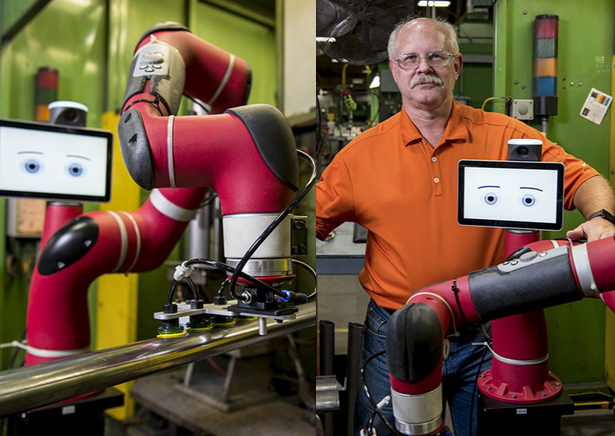

‘사람들은 더 이상 땀 흘려 노동을 하지 않는다. 아니 더 이상 일을 할 필요가 없다. 단지 하고 싶은 스포츠를 즐기거나, 그림을 그리고 악기를 연주하는 등 창의적인 일에 몰두하고, 삶을 즐길 뿐이다. 창조주가 선악과를 따먹은 아담과 이브에 내렸던 저주가 더 이상 통하지 않게 됐다.’ 미국 하와이의 미래학자 짐 데이터 교수가 예측하는 미래 사회의 이미지다. 그때가 되면 사람들은 더 이상 일자리와 일거리를 구하려는 노력을 할 필요가 없어진다고 데이터 교수는 말한다. 정부나 기관은 지금까지의 ‘완전 고용’ 대신 ‘완전 실업’을 목적으로 할 것이며, 인공지능과 로봇이 대부분의 노동현장이나 의사결정에서 더 큰 역할을 하게 될 것이라고 한다.

환상적인 미래다. 인류는 중세시절 귀족처럼 학문과 유희를 즐기고, 노동은 그 시절 노예 역할을 할 인공지능 로봇이 하게 된다는 얘기다. 하지만 데이터 교수의 예측에는 전제가 있다. 인공지능이 생산한 가치를 전 인류가 고루 나눠 가질 수 있어야 한다. 일을 하지 않는데, 돈은 어떻게 벌 수 있을까. 어떻게 놀고 먹을 수 있을까. 구글과 같은 거대 정보기술(IT) 기업이 인공지능 로봇을 소유하고 생산을 도맡는다면, 부(富)는 모조리 그 기업으로 빨려들어갈 것이다. 기업을 소유한 극소수는 엄청난 부를 쌓을 것이고, 사회 양극화는 말 그대로 극에 달할 것이다. 이미 많은 선진국에서 나라는 부자인데, 국민은 가난한 현상이 나타나고 있다. 한국도 예외가 아니다. 세계 10대 교역국인 대한민국에서 월 100만원 안팎의 급여를 받는 젊은이들이 숱하다.

현실적인 AI의 미래를 위한 고민

그래서 최근 목소리를 높이고 있는 개념이 ‘기본소득’이다. 재산이나 소득의 많고 적음, 노동 여부나 노동 의사와 상관없이 개별적으로 모든 사회 구성원에게 균등하게 지급되는 소득을 말하는 단어다. 이쯤 되면 ‘분배’, ‘사회주의’와 같은 단어가 연상될 수도 있겠다. 하지만 그런 연결은 20세기적 사고방식이다. 프랑스의 경제학자 앙드레 고르(1923~2007)가 주창한 이 개념은 최근 스위스와 핀란드·네덜란드에서 공론화되고 있을 뿐 아니라, 자본주의의 맏형인 미국의 실리콘밸리에서도 거론되고 있다.

지금 당장은 아니겠지만, 장기적으로 사회를 유지하기 위해서라도, AI를 선도하겠다는 한국에서도 기본소득에 대한 고민이 시작되어야 할 것 같다는 생각이 든다.

“우리는 지금 세계 시장과 생산 자동화라는 새로운 시대로 진입하고 있다. 노동자를 찾아보기 힘든 경제로 향한 길이 시야에 들어오고 있다. 그 길이 안전한 천국으로 인도할 것인지 또는 무서운 지옥으로 인도할 것인지의 여부는 문명화가 제3차 산업혁명의 바퀴를 따라갈 후기 시장의 시대를 어떻게 준비하느냐에 달려 있다. 동시에 노동의 종말은 새로운 사회변혁과 인간 정신의 재탄생의 신호일 수도 있다. 미래는 우리의 손에 달려 있다.”

20년 전 미국의 저술가 제레미 리프킨이 쓴 『노동의 종말』(1995)의 마지막 구절이다. 그땐 AI가 암흑기를 통과하고 있을 때였다.