인디언은 자연의 순환과 영혼의 상태로 열두 달을 풀어서 이름 지었다.

12월은 크리크족에게 ‘침묵하는 달’이고, 체로키족에게는 ‘다른 세상의 달’이다.

고요함 속에서 일 년을 돌아보고 마음을 비운 뒤, 밝아오는 새 해를 맞이할 희망을 잉태하는 것.

한 해를 마무리하는 가장 지혜로운 법일 것이다.

제주 올레길에 버금가는 충남 태안의 ‘태안해변길’을 걸으며

소소한 행복이 알알이 열렸던 2015년을 반추했다.

청량한 솔바람과 호젓한 겨울 바다

한반도 속에 반도, 태안반도는 북쪽 이원면에서 남쪽 고남면까지 세로로 길쭉한 리아스식 해안이다.

이 서해안에 흩뿌려진 보석 같은 섬들 중에 서해의 절경을 고스란히 담고 있는 섬이 안면도다.

서해에서 가장 크고, 우리나라에서 6번째로 큰 안면도는 임진왜란 전까지만 해도 육지와 붙어있던 ‘곶’이었다.

조선 인조 때, 남쪽에서 한양으로 올라가던 선박들이 이 안면곶 앞 바다의 풍랑에 좌초되는 일이 잦자 육지를 트고 물길을 내어 섬으로 만들었다.

또한 안면도의 산림은 70% 이상이 소나무로, 600년 역사와 빼어난 자태를 자랑한다.

안면송은 조선시대에 왕실의 산림보호정책으로 특별 관리를 받았으며 경복궁을 지을 때도 쓰였다.

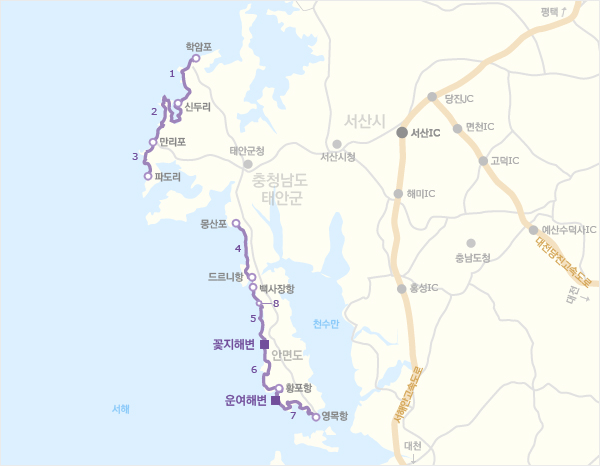

태안해변길은 우리나라의 유일한 해안국립공원으로 지정된 태안 해안국립공원에 속하는 100km의 둘레길이다.

8개의 코스(바라길·소원길·파도길·솔모랫길·노을길·샛별길·바람길·천사길)로 이어지는

친환경 생태길을 걸으면 서해 바다의 비경을 한눈에 담을 수 있다.

특히 이 명품길 중 ‘노을길의 꽃지해변’과 ‘바람길의 운여해변’은 아름다운 일몰을 볼 수 있는 명소다.

짧은 겨울 해를 쫓아 서해안으로 향했다.

자연과 시간이 빚은 서정적인 일몰

태안해변길 5코스 노을길의 종점에 다다르자 꽃지해변이 보였다.

안면도의 얼굴이라고 할 수 있는 꽃지해변은 전북 부안군 채석강, 인천 강화군 석모도와 함께 우리나라 3대 일몰로 유명하다.

또한 이곳은 2012년, CNN이 선정한 ‘한국에서 가봐야 할 아름다운 50곳’ 중 2위를 차지한 곳.

붉은 해가 기울어져 가면서 서녘하늘과 바다를 물들이고 있었다.

꽃지해변과 방포해변을 잇는 인도교 ‘꽃다리’에 올라 노을이 번지는 파노라마를 감상했다.

한 폭의 수채화 같은 이 순간을 포착하기 위해 사람들은 할미바위와 할아비바위의 중간지점으로 모였다.

할미바위와 할아비바위는 만조 시에 바다 위의 섬이 되고, 간조 시에 육지와 연결돼 시시각각 다채로운 해변을 보여주는 일등공신이다.

두 바위에 담긴 전설은 통일신라시대의 슬픈 사랑 이야기다.

장보고가 청해진에 주둔해 있을 9세기 중엽, 최전방이었던 안면도의 지휘관은 승언 장군이었다.

금슬 좋은 장군과 장군 부인의 사이를 주변 사람들이 시기하자, 장군은 바다 위에 있는 2개의 바위섬에 집을 지어 부인과 떨어져 지냈다.

그러던 어느날, 장군이 전쟁터에 나가 돌아오지 못하게 되고, 그를 그리워하며 기다리던 부인은 망부석이 됐다.

이후 사람들은 이 두 바위를 할미바위 할아비바위라고 부르기 시작했다.

노부부의 전설과 서해 낙조의 아름다운 경관으로 민속적 가치를 인정받아 두 바위는 명승 제 69호로 지정됐다.

석양빛으로 물든 세상을 마주하고 있으니, 어지럽던 머리와 마음이 더없이 평온해졌다.

한참을 서서 바라보다가 아쉬운 마음을 뒤로하고, 일몰 피날레를 장식할 운여해변으로 발걸음을 옮겼다.

지는 해에게 “2016년을 부탁해”

해변길 최고의 구간으로 꼽히는 7코스 바람길을 따라 달렸다.

안면도의 가장 때 묻지 않은 비경을 숨겨놓은 운여해변은 안면도의 남쪽 끝자락에 자리하고 있다.

운여해변이 연출하는 일몰 풍경의 9할은 솔숲이다.

수년 전, 방풍림 삼아 해변의 방파제에 소나무를 심었는데, 한 쪽 끝이 파도로 끊기면서 섬의 형상이 됐다.

밀물 때면 방파제 너머로 밀려든 바닷물이 백사장 안쪽까지 들어와 투명한 호수를 만든다.

해질 무렵, 그 호수 위로 잘려진 방파제가 반영되어 솔섬처럼 떠오르고, 소나무의 검은 그림자가 호수를 수놓는다.

해변에 도착함과 동시에 해가 바다를 삼킬 듯이 내려앉아 수평선에 닿는 그 찰나와 마주했다.

압도되는 황홀함에 뜨거운 감동이 밀려왔다. 붉은 해가 서해로 잠겨가고 푸른 어둠이 다가오는 시간.

가슴이 뭉클해지면서 한 해의 좋았던 기억과 잊고 싶은 기억이 얽히고설켜 주마등처럼 지나갔다.

장렬하게 막을 내린 해를 지켜보며 새로 시작할 에너지를 얻고 발길을 돌렸다.

한 해의 끝, 후회와 아쉬움을 뒤로하고 이만큼 여기까지 달려온 자신을 안아주는 게 어떨까.

살아온 날을 감싸 안아야, 살아갈 날을 향해 나아갈 수 있다.

그런 의미에서 2015년 마지막 인사는 희망차게 시인 나짐 히크메트의 시로 대신한다.

그의 시처럼 가장 훌륭한 시는 아직 쓰이지 않았고, 가장 아름다운 노래는 아직 불리지 않았고, 최고의 날들은 아직 살지 않은 날들이다.