기술이전 그 이후,

기술사업화 성공을 위한 후속 지원

Jun. 2025.

vol. 06

TECHBIZ

INSIGHT

성과확산의 지속 가능성, 기술사업화 후속 지원의 현황과 과제

RESEARCH BRIEF

• 공공연구성과 사업화의 디딤돌 ‘스케일업 지원’

• 기업의 효율성과 경쟁력을 높인다, 국가 연구시설 장비 활용 지원

• 시장진입을 앞당기는 실증지원 - 의료AI 사례를 중심으로

VIEWPOINT

PRIME MOVER

• 이철희 대표 / ㈜딥인스펙션

• 조재현 본부장 / 한국생산기술연구원

• 박한오 회장 / 한국연구산업협회

기술과 시장을

연결하는

ETRI 사업화본부는 연구개발 성과의 성공적인 사업화를 위한 기술사업화 협력 체계를 운영하고 있으며,

중소기업이 혁신기업으로 거듭날 수 있도록 기업의 기술력 강화를 지원하고 있습니다.

ETRI가 보유한 자원(기술/인력/연구인프라)을 개방하여 기업이 활용할 수 있도록 지원하고,

고객 중심의 원스톱 솔루션 제공을 위하여 사업화 지원 전주기 프로세스를 연계한

ETRI 기술사업화플랫폼(TechBiz)을 운영하고 있습니다.

사업화본부는 앞으로도 지원 프로그램의 지속적인 개선을 통해

기업들과의 협력을 강화하고 산업계에 도움이 되는 기술사업화 성과를

창출할 수 있도록 힘쓰겠습니다.

Tech-Market Curator

Greetings

기술과 시장을 잇는

후속지원 체계 확립으로

기업의 사업화 여정을

동반하고자

한국전자통신연구원 원장

방 승 찬

연구개발(R&D)은 기술의 이전과 사업화를 통해 산업과 사회에

실질적인 가치를 창출할 때 비로소 진정한 의미를 갖습니다.

특히, 공공연구기관의 성과가 민간의 기술혁신과 산업 경쟁력 제고로

이어지기 위해서는 기술이전 이후 단계에 대한 체계적인 지원과 전략이

필수적입니다. 최근 정부는 기술이전의 양적 확대에서 나아가,

기술사업화 성공률을 높이는 방향으로 정책과 지원 체계의

무게중심을 옮기고 있습니다. 이는 기술고도화부터

시제품 제작, 실증 및 인증, 시장 안착에 이르는 전 과정을 체계적으로

지원함으로써, 공공기술이 지속 가능한 성과로 이어지도록 하겠다는

강력한 의지를 반영한 것입니다. 이러한 기술사업화 후속지원은

연구개발과 더불어 연구기관의 본질적 책무이자

국가 경제발전을 위한 핵심 동력입니다.

한국전자통신연구원(ETRI)은 ‘디지털 혁신으로

행복한 미래세상을 만드는 기술 선구자’를 비전으로,

미래 산업의 기반이 되는 초격차 혁신 기술 개발부터 사업화와 상용화

지원까지 아우르는 전주기 기술사업화 지원체계를 운영하고 있습니다.

특히, 산업성과 창출로 이어지는 선순환 구조를 조성하기 위해

기술사업화 통합지원체계를 구축하고, 다양한 유관기관과

긴밀한 협력을 확대하고 있습니다.

ETRI는 기술사업화 분야 특정 주제에 관한 현황과 통합적 시각을

이해관계자들에게 제공하고, 깊이 있는 토론의 장을 마련하고자

「ETRI TechBiz Insight」를 발간하고 있습니다.

이번 호에서는 「기술이전 그 이후, 기술사업화 성공을 위한 후속 지원」을

주제로, 성과확산의 지속 가능성을 높이기 위한 정책과 제도,

실무 경험을 각계 전문가의 시각에서 심도 있게 다루었습니다.

사업화를 위한 다양한 후속지원 활동과 이를 둘러싼 현실적인 과제들을

함께 짚어보며, 향후 기술사업화 전략을 함께 모색하고자 합니다.

이 책자가 연구기관의 기술사업화 담당자뿐만 아니라 대학과 지역 혁신

기관, 그리고 산업계 관계자 여러분과 함께 우리 사회의 기술혁신

여정에 뜻깊은 지혜를 더하는 계기가 되기를 기대하며,

많은 관심과 조언을 부탁드립니다.

CONTENTS

기술사업화 성공, 기술이전에서 시장성과 창출까지

이철희 대표 / ㈜딥인스펙션

출연연, 연구성과 활용기업의 성장을 책임진다

조재현 본부장 / 한국생산기술연구원

공공연구성과의 가치구현 조력자, 연구산업

박한오 회장 / 한국연구산업협회

PRIME MOVER

40

46

52

성과확산의 지속 가능성, 기술사업화 후속 지원의 현황과 과제

박웅, 문희진, 윤수진, 유현정, 심용호 / ETRI

RESEARCH BRIEF

7

공공연구성과 사업화의 디딤돌 ‘스케일업 지원’

김태현 팀장 / 과학기술사업화진흥원

기업의 효율성과 경쟁력을 높인다, 국가 연구시설 장비 활용 지원

정석인 부장 / 한국기초과학지원연구원

시장진입을 앞당기는 실증지원 - 의료AI 사례를 중심으로

문장원 본부장 / 정보통신산업진흥원

VIEWPOINT

12

24

32

vol. 06

방승찬

한국전자통신연구원

한국전자통신연구원 사업화본부

박웅, 문희진, 윤수진, 유현정, 심용호

대전광역시 유성구 가정로 218

Tel. 042-860-6754

2025. 6. 30.

반연간지(2회/년)

2951-2565

발행인

발행처

기획편집

발행일

발행주기

ISSN

* 본 매거진은 한국전자통신연구원의 연구운영지원

사업의 일환으로 수행되었습니다.

(25ZV1100, ETRI R&D성과의 사업화 촉진사업)

* 출처를 밝히지 않고 ETRI TechBiz Insight의

내용을 무단전재/복제하는 것을 금하며,

본 정책지의 내용은 필자들의 개인 의견으로

연구원의 공식 견해가 아님을 밝힙니다.

기술이전 그 이후,

기술사업화 성공을 위한 후속 지원

RESEARCH

BRIEF

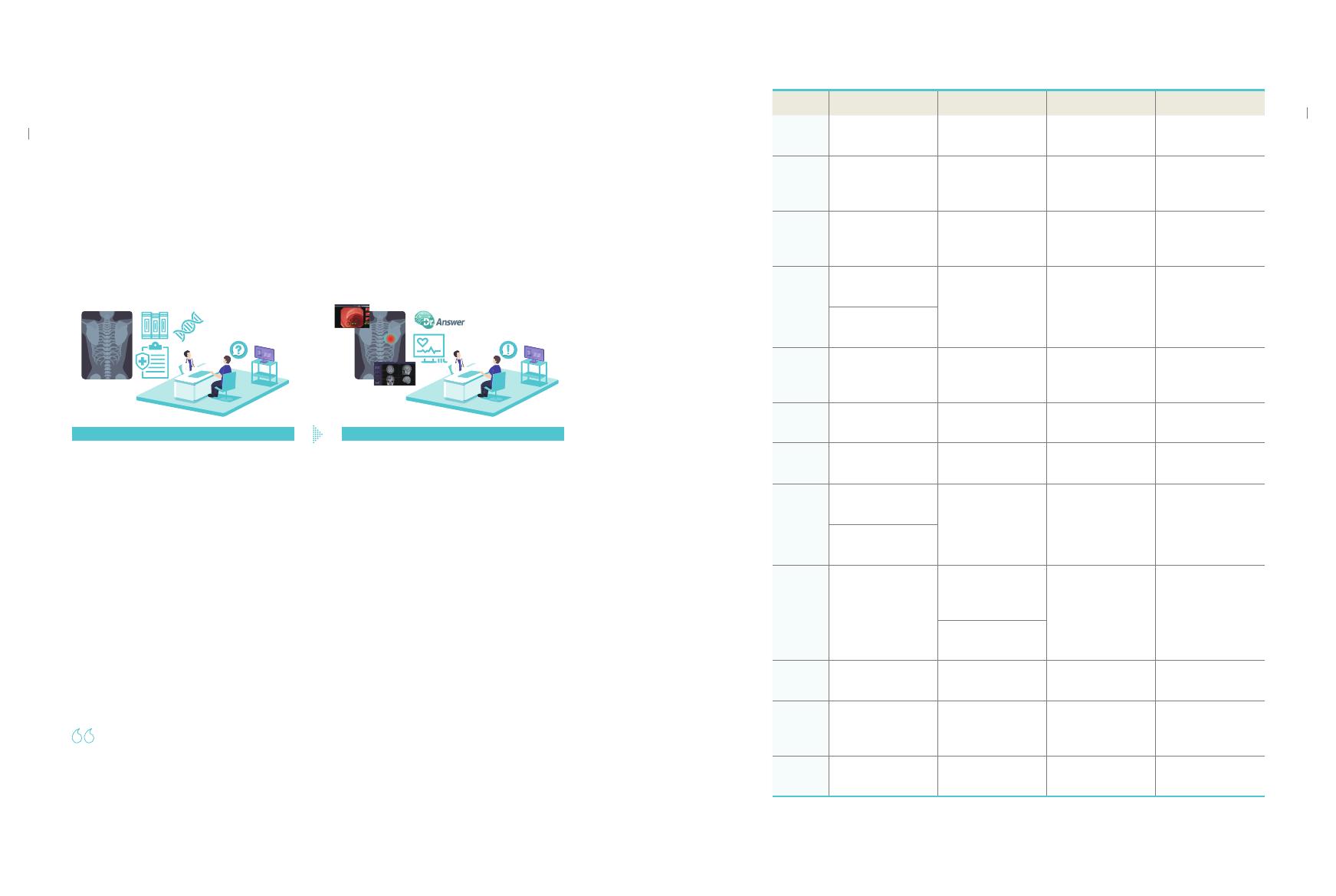

기술이전으로 상용화 가능성은 열리지만,

성공적인 사업화는 아직 갈 길이 멀다.

기술사업화의 성패는 '기술이전 이후'의

후속 지원이 결정한다고 해도 과언은 아니다.

이러한 중요성을 인식하고,

정부도 국가R&D를 통해 창출된 우수한

연구성과가 실질적인 상용화·사업화로

이어지도록 다양한 제도적 대책을 마련하고 있다.

이에 이번 호에서는 기술사업화 후속 지원의

현황과 향후 과제에 대해 알아보고자 한다.

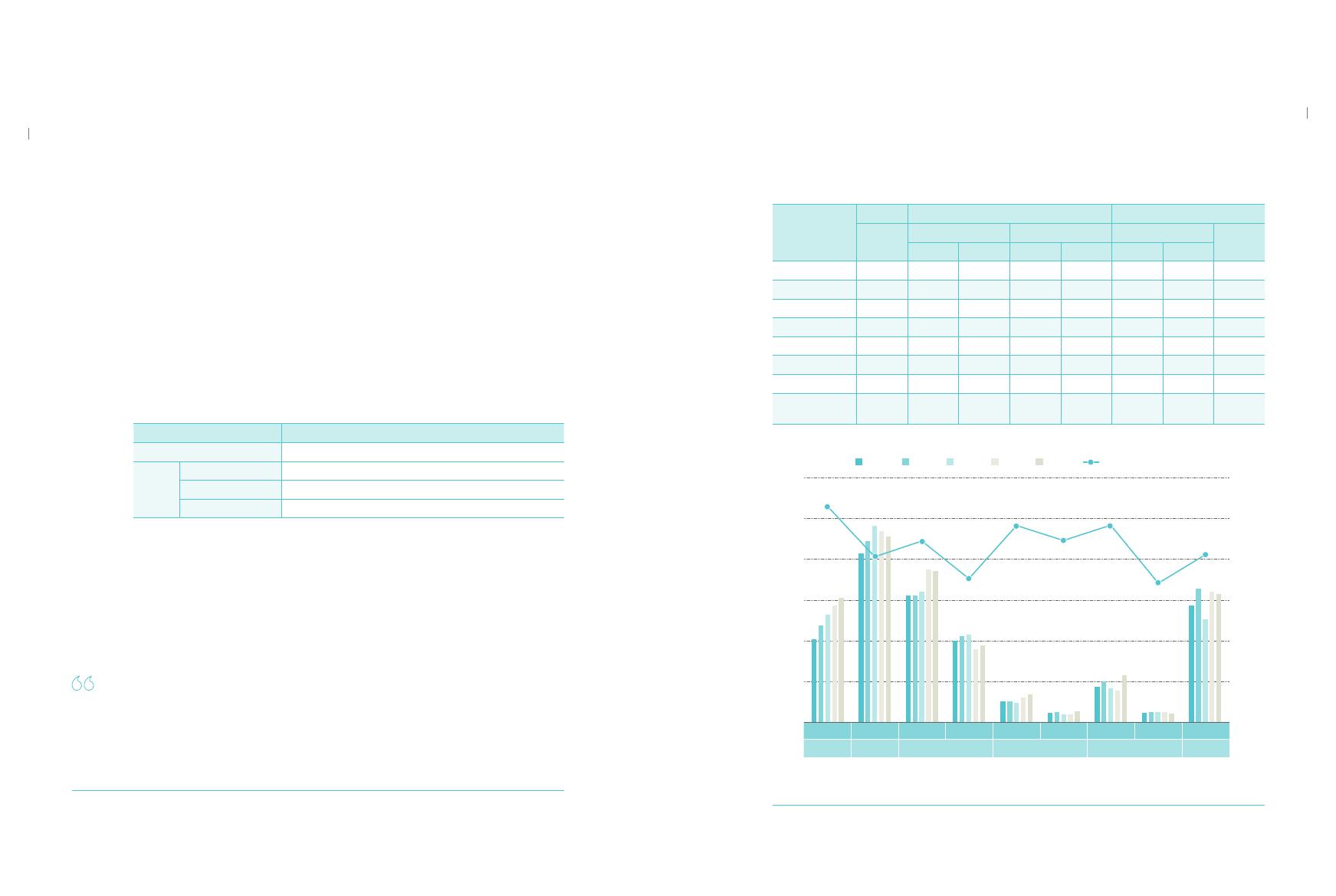

산업통상자원부(이하 ‘산업부’)가 발표한 ‘2024년도 공공연구기관 기술이전·사업화 실태조사’에 따르면,

공공기술의 사업화 성공률은 19.2%에 불과하다(산업부, 2024). 이는 중소기업이 이전받은 기술을 제품 개발이나

공정 개선에 충분히 활용하지 못하고 있음을 방증한다.

공공기술이 사업화에 실패하는 이유는 기술사업화 과정에서 겪는 기업의 애로사항에서 찾을 수 있다. 기업은

인력, 자금, 경험 등 사업화에 필요한 자원이 부족해 기술을 제품으로 구현하고 시장에 안착시키는 과정에서

여러 난관에 직면한다([그림1] 참고). 예를 들어, 기술의 성숙도(TRL)가 낮아 추가적인 개발이 필요하거나,

시제품 제작, 신뢰성 검증, 시험·인증 등 사업화 전(全) 단계의 과정을 자체적으로 추진하기 어려운 경우가

대부분이다(김주희·김소라, 2023). 실제로, 기술이전 기업 대상의 조사에서 상용화를 중단(실패)했다고 응답한

기업의 58%는 재원 조달, 개발 인력, 추가 기술개발 등의 후속 지원 부족을 주된 이유로 지목했다(한국전자

통신연구원, 2024). 결국, 기술이전 후 충분한 지원이 제공되지 않으면 기술은 사장되기 십상이다.

공공연구기관에서 개발한 기술이 민간기업으로 이전되는 순간, 기술의 상용화 가능성은

열리지만, 사업화 성공까지는 여전히 긴 여정이 남아 있다. 기술이전만으로 제품이나

서비스가 시장에 출시되는 것은 아니다. 기술은 기업의 사업 모델(business model)과 융합

되어야 하고, 시장의 검증을 거쳐 품질과 신뢰성을 확보해야 한다. 이러한 일련의 과정은

개별 기업의 자원과 역량만으로 감당하기 어렵다. 기술사업화의 성패는 ‘기술이전 이후’의

후속 지원이 결정한다고 해도 과언이 아니다.

기술이전 이후 기술사업화의 어려움

기술이전은 기술사업화의 출발점

성과확산의 지속 가능성,

기술사업화 후속 지원의 현황과 과제

성과확산의 지속 가능성,

기술사업화 후속 지원의 현황과 과제

박웅 책임연구원

문희진 선임연구원

윤수진 책임연구원

유현정 선임기술원

심용호 사업화전략실장 | ETRI

7

Jun. 2025.

vol. 06

기술사업화 후속 지원은 공공기술이 기업에 이전된 이후 해당 기술이 제품화, 시장 진입 및 매출 확대까지

이어질 수 있도록 단계별로 지원하는 모든 활동을 의미한다. 후속 지원은 단순한 기술이전보다 훨씬 복합적인

과정을 포함하며, 기술과 사업, 시장 간의 간극을 메우는 교량 역할을 한다.

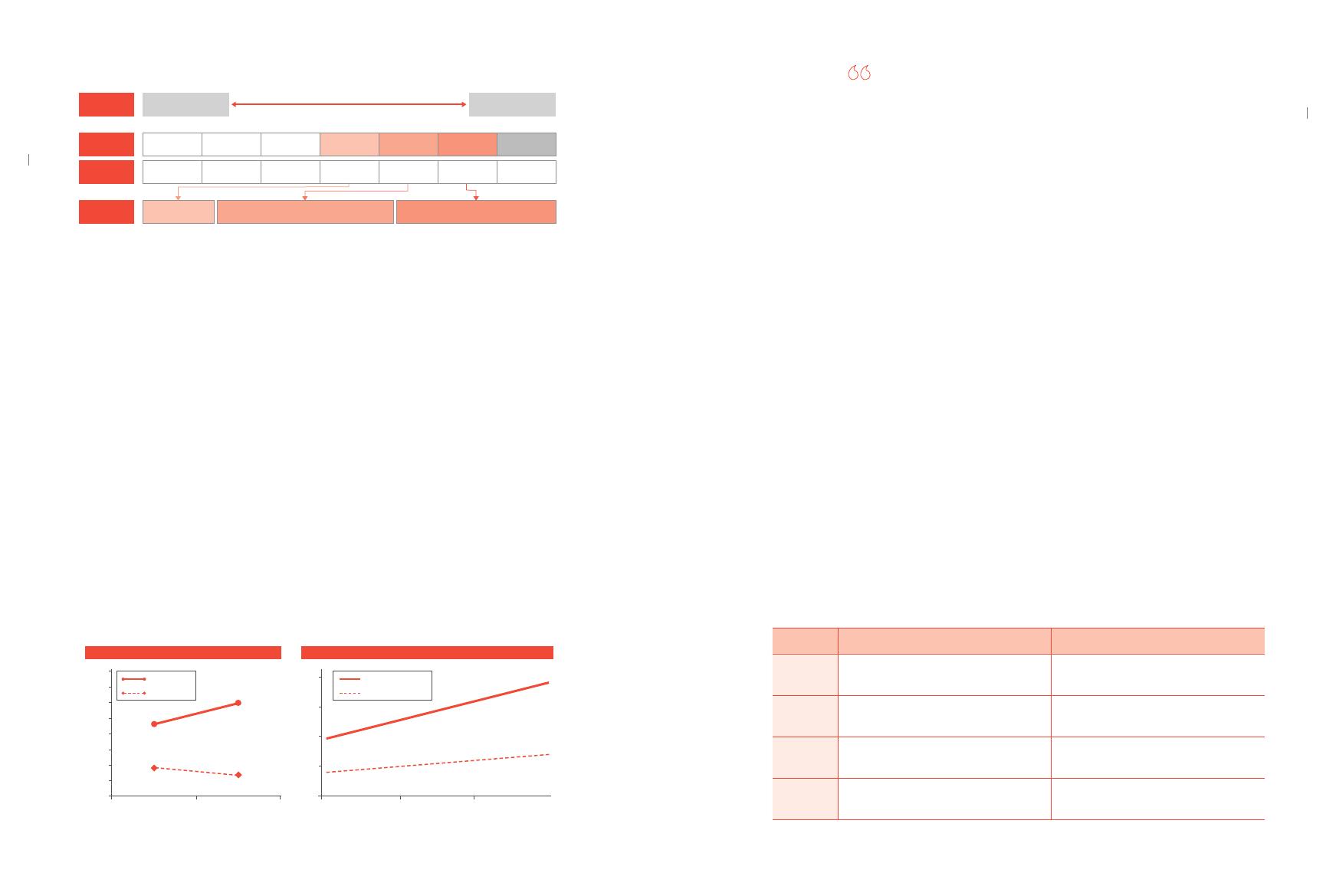

기술이전 이후의 지원·협력이 왜 중요한지를 보여주는 실증적 근거도 있다. Dut a & Hora(2017)의 연구에

따르면, 연구개발(R&D) 이후 공급망에서의 전방 협력(downstream alliance)은 기술사업화 성과에 긍정적인

영향을 미치는 것으로 분석되었다. 전방 협력은 ‘기술 주도(technology-push)’와 ‘수요 견인(demand-

pull)’의 메커니즘을 효과적으로 결합, 기술과 시장 간의 지식교차 및 상호보완적인 자원 획득을 가능하게 해

사업화 성공률을 높인다. 특히, 추가 기술개발, 시제품 제작, 실증, 투자 유치, 마케팅 등 다양한 단계에서

이루어지는 협력의 범위와 각 단계에서 반복적으로 이루어지는 협력의 깊이는 사업화 가능성을 실질적으로

촉진하는 것으로 나타났다([그림2] 참고). 이러한 연구 결과는 후속 지원이 단순히 보조적 역할이 아닌, 사업화

성공을 위한 핵심적 촉진요소임을 잘 보여준다.

기술사업화 후속 지원의 개념과 필요성

전방 협력의 효과

전방 협력 범위와 깊이의 효과

자료: Dutta & Hora(2017)의 그림2(좌), Hora & Dutta(2013)의 그림1(우)

[그림2] 기술사업화에 미치는 전방 협력의 효과

RESEARCH BRIEF

성과확산의 지속 가능성, 기술사업화 후속 지원의 현황과 과제

이러한 중요성을 인식하고, 정부도 국가R&D를 통해 창출된 우수한 연구성과가 실질적인 상용화·

사업화로 이어지도록 다양한 제도적 대책을 마련하고 있다(국무조정실, 2023).

과학기술정보통신부(이하 ‘과기정통부’)는 「제1차 국가전략기술 육성 기본계획(’24~’28)」에서

신속한 사업화 지원을 목표로 실증 지원 인프라 확충과 기업 성장지원 강화 등을 주요 전략으로

제시하였다. 산업부는 「제8차 산업기술혁신계획(안)(’24~’28)」에서 민간주도를 통한 시장성과 극대화를

4대 전략의 하나로 설정하고 이를 위한 방안으로 사업화 금융지원 확대, 민관 공동 기술사업화 스케일업

촉진, 글로벌 시장진입 원스톱 서비스 제공 등을 주요 추진과제로 제시하였다. 아울러 관계 부처가 공동

수립한 「제8차 기술이전·사업화 촉진계획」에서는 공공연구성과와 시장의 간극을 해소하기 위해

기술 스케일업(Scale-up) 및 후속 R&D 지원 확대를 주요 추진 과제로 명시하고 있다.

기술사업화 후속 지원을 위한 정부 사업은 목적에 따라 몇 가지 유형으로 나누어 살펴볼 수 있다(김주희·

김소라, 2023). 첫째, 연구인력 지원사업으로, 공공연구기관의 전문인력을 기업에 파견하여 기업이

직면한 기술적 난제를 해결하는 것을 목표로 한다. 중소벤처기업부(이하 ‘중기부’)의 「공공연 연구인력

파견지원사업」이 대표적이다. 둘째, 추가 R&D 지원사업이다. 연구성과를 기업 수요에 맞는 수준까지

향상하기 위한 추가 R&D를 지원한다. 과기정통부의 「연구개발특구육성사업(R&D)」 등이 이에 해당한다.

셋째, 연구인프라 지원사업이다. 기업들이 확보하기 어려운 시설·장비, 테스트베드, 인증 등을 지원하여

제품·서비스 개발의 리스크를 완화하려는 사업이다. 지역 테크노파크의 「연구개발장비 공동활용

지원사업」이 대표적이다. 마지막으로, 시제품 제작 및 실증 지원사업이다. 완성도 높은 시제품 제작과

실제 환경에서의 실증 테스트를 지원하는 사업으로, 이들 사업은 주로 특정 산업과 연계된 형태로

운영된다.

기술사업화 후속 지원 관련 정부의 정책과 사업

구분

정의

대표 지원사업(예시)

연구인력 지원

기술이전 기업에 전담 연구자를 파견하여

기술적 난제 해결

• 공공연 연구인력 파견지원 사업(중기부)

추가 R&D 지원

공공연구성과의 기술 완성도 제고를 위해

성능개선, 공정화, 제품화 연구 지원

• 연구개발특구육성사업(R&D)(과기정통부)

• 산학연 Collabo R&D사업(중기부)

연구인프라 지원

중소기업이 갖추기 힘든 시설·장비나 테스트베드 및

인증 지원 등을 지원

• 연구개발장비 공동활용 지원사업(지역 테크노파크)

• 산업혁신기반구축사업 (산업부)

시제품 제작 및

실증 지원

완성도 높은 시제품 제작과 실제 환경에서

실증 테스트 지원

• 지능형 반도체 개발·실증 지원사업(산업부)

• XR융합 시제품 제작 지원사업 공고(산업부)

<표1> 주요 기술사업화 후속 지원사업

기술사업화 후속 지원은 단순한 기술이전보다 훨씬 복합적인 과정을 포함하며,

기술과 사업, 시장 간의 간극을 메우는 교량 역할을 한다. 이에 정부도

국가R&D를 통해 창출된 우수한 연구성과가 실질적인 상용화·사업화로

이어지도록 다양한 제도적 대책을 마련하고 있다.

[그림1] 기술사업화의 과정과 기업의 애로발생 구간

자료 : 한민규·유지연(2021)의 <표 3-12>를 재구성

후방(upstream)

전방(downstream)

가치사슬

핵심활동

연구개발

13.6%

애로기술 해결, R&BD 등 지원

시제품 설계 · 디자인 · 제작 및 성능 테스트, 제품 성능 인증, 표준화 등 지원

생산설비 구축 · 관리, 제품생산, 물류 · 유통 체계 구축 · 관리 등 지원

사업화 기술기획

8.5%

기술이전(거래)

4.2%

사업화 기술개발

19.7%

사업화 기능 검증

15.7%

사업화 제품생산

14.3%

시장 진출·판매

23.9%

애로사항

지원활동

기술 사업화

낮음

낮음

높음

높음

낮은 전방 협력 깊이

높은 전방 협력 깊이

전방 협력 범위

-4

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

-0

사업화 성공

낮은 후방 협력

낮은 전방 협력

높은 전방 협력

높은 후방 협력

8

9

Jun. 2025.

vol. 06

[1] Dutta, D. K. and Hora, M. (2017), “From Invention Success to Commercialization Success: Technology Ventures and the Benefits of

Upstream and Downstream Supply-Chain Alliances”, Journal of Small Business Management, 55(2), pp.216~235.

[2] Hora, M. and Dutta, D. K.(2013), “Entrepreneurial Firms and Downstream Alliance Partnerships: Impact of Portfolio Depth and Scope

on Technology Innovation and Commercialization Success”, Production and Operation Management, 22(6), pp.1389~1400.

[3] 국무조정실(2023), 「국가R&D 성과 제고를 위한 규제개선방안」.

[4] 김주희·김소라(2023), 「R&D 기술사업화 지원조직의 협력 제고 방안 연구」, 한국과학기술기획평가원, pp.1~389.

[5] 산업통상자원부(2024), 「2024 공공연구기관(대학·연구소) 기술이전·사업화 실태조사 보고서」, pp.1~67.

[6] 한국전자통신연구원(2024), 「2024년 기술이전 상용화 실태조사」.

[7] 한민규·유지연(2021), 「2020년도 하반기 국가연구개발사업 특정평가보고서(기술이전·사업화분야)」, 한국과학기술기획평가원, pp.1~135.

[ 참고문헌 ]

기술사업화의 진정한 성공은 기술이 시장에서 살아남고 매출과 고용, 즉 기업의 성장으로 이어지는 데 있다.

이를 위해서는 다음과 같은 방향으로 기술사업화 후속 지원이 강화되어야 한다.

첫째, 후속 지원의 통합적 플랫폼화가 필요하다. 현재는 부처나 기관별로 기술개발, 이전, 실증, 사업화 지원이

분절적으로 운영되면서 연계성이 부족하다는 지적이 많다. 이에 기술사업화 후속 지원을 위한 분산된 지원

자원·사업을 통합·연계하여 공공기술을 활용하는 기업이 원스톱으로 지원받을 수 있도록 해야 한다.

둘째, 공공연구기관의 사후관리 체계가 강화되어야 한다. 공공연구기관의 책무는 기술이전에서 끝나는 것이

아니라, 그 지점에서 새로 시작된다는 인식의 전환이 필요하고, 통합지원을 위한 추진체계 구축이 필요하다.

이를 위해 기술이전 이후에도 공공연구기관이 지속적으로 기술자문, 추가 기술개발 및 실증 협력을 제공하도록

정부 차원의 유인책 마련도 요구된다.

셋째, 기술이전 전후 연계형 연구개발 체계를 마련해야 한다. 연구기획 단계에서부터 사업화를 고려한 R&D의

설계와 기술고도화 로드맵을 마련해야 한다. 동일한 과제 단위에서 개발, 기술이전, 후속 기술개발, 시제품

제작, 실증 등과 유기적으로 연계된 연구개발 지원이 뒷받침되지 않으면 기술이 현장에 안착되기 어렵다. 기술

이전이 단절된 일회성 이전으로 끝나지 않고, 후속 사업화 활동과 자연스럽게 이어질 수 있도록 사전 기획부터

연계 구조를 설계할 필요가 있다.

기술이전은 공공연구개발의 끝이 아니라 새로운 시작이다. 공공연구성과가 산업 현장에 뿌리를 내리고, 기업의

성장 동력으로 이어지기 위해서는 ‘기술이전 이후’를 책임지는 실효성 있는 후속 지원체계가 반드시 뒷받침

되어야 한다. 이제는 기술이전에서 한 걸음 더 나아가, 성공적인 기술사업화의 여정을 함께 설계하고 지원해야

할 때이다.

기술사업화 후속 지원 강화를 위한 제언

공공연구성과 사업화의 디딤돌 ‘스케일업 지원’

김태현 팀장 | 과학기술사업화진흥원

기업의 효율성과 경쟁력을 높인다, 국가 연구시설 장비 활용 지원

정석인 부장 | 한국기초과학지원연구원

시장진입을 앞당기는 실증지원 - 의료AI 사례를 중심으로

문장원 본부장 | 정보통신산업진흥원

1

2

3

VIEW

POINT

기술사업화의 성공 방정식 :

추가개발에서 실증까지

RESEARCH BRIEF

성과확산의 지속 가능성, 기술사업화 후속 지원의 현황과 과제

10

연구개발을 통해 창출된 성과는 단순한 기술개발에 그치지 않는다. 공공연구

기관에서 민간기업으로의 기술이전과 창업을 통한 사업화로 이어져, 새로운

서비스와 제품을 시장에 공급하고 경제적 부가가치를 창출한다. 이는 산업 발전과

일자리 창출에 기여하며, 궁극적으로 국가의 혁신 역량을 강화하는 동력이 된다.

기술경쟁력이 국가의 미래를 결정하는 기술패권 경쟁 시대에, 국가 연구개발

(R&D)을 통해 전략기술을 확보하고 이를 사업화하는 과정은 우리의 미래를 결정짓는

핵심 요소라고 할 수 있다.

그러나 현재 공공기술의 사업화는 직접적인 경제적 성과 창출이 충분하지 않고,

창업률은 증가하고 있지만 창업기업의 생존율은 여전히 높지 않은 수준1)이다.

이에 질적 성과 창출이 미흡하다는 우려가 꾸준히 제기되고 있다.2) 이에 따라,

R&D 성과의 질적 제고를 통해 일자리 창출과 매출 증대를 이루고, 국가 경제

활성화에 기여할 수 있는 경쟁력 있는 기업을 육성하기 위한 방안으로 ‘스케일업

(scale-up)’이 중요한 화두로 떠오르고 있다.3)

서론

공공연구성과 사업화의 디딤돌

‘

스케일업 지원’

1

) 2020년 기준 국내 창업기업의 5년 후 생존율은 33.8%로, 66.2%가 5년 안에 폐업하여 OECE 평균 46%보다 약 11% 저조한 것으로 조사됨

(출처 : https://www.yna.co.kr/view/AKR20230927108700003)

2

) 관계부처 합동(2023), 딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)

3

) 경기도 일자리재단 윤혜미(2022), 「스타트업의 스케일업을 위한 창업생태계 핵심요인 연구 재구성」, 『Entrepreneurship&ESG 연구』, 제2권 1호, 단국대학교 글로벌벤처전략연

구소, pp.47~70

김태현 팀장 / 과학기술사업화진흥원

A S S I S T A N C E

S

C

A

L

E

-

U

P

A S S I S T A N C

S

C

A

L

E

-

U

VIEWPOINT

공공연구성과 사업화의 디딤돌

‘스케일업 지원

’

12

13

Jun. 2025.

vol. 06

스케일업의 개념과 필요성

4

) 김선우·진우석(2020), 「벤처기업의 스케일업 방안」,『STEPI Insight』, 제258호, STEPI

5

) STEPI 김선우(2021), 「스타트업과 스케일업은 경제성장의 쌍두마차」, 『나라경제』, APRIL 2021 VOL. 365, , KDI, p16~17

스케일업은 기업이 빠르게 일정 규모 이상으로 성장하여 시장에서 경쟁력을 확보하고, 지속적인 성장이

가능한 단계에 이르는 것을 의미한다. 2014년 영국의 창업가인 쉐리 쿠투(Sherry Coute)가 고성장기업을

‘스케일업’으로 명명하면서 대중화 되었다.4)

국가나 기관마다 스케일업에 대한 정의는 다르지만, OECD는 스케일업을 10인 이상 기업 중 최근 3년간

연평균 매출 혹은 고용이 20% 이상 증가한 기업으로 정의하고 있다.

일반적으로 스케일업은 기업의 외형적인 성장에 초점을 맞추지만, 국내에서는 첨단기술의 사업화를 위한

전주기 지원의 의미로 확장되어 사용되고 있다. 즉, 실험실 수준 기술을 고도화하는 ‘기술 스케일업’, 스타트업의

성장을 지원하는 ‘기업 스케일업’을 모두 포함한다.

스케일업은 연구개발 성과의 사업화를 위해 추가적인 기술개발과 사업화 활동을 수행하는 점에서 R&BD

(Research and Business Development)와 유사하다. 다만, R&BD는 기술개발과 사업화의 초기

단계에서 기술이전이나 창업을 목표로 하는 반면, 스케일업은 사업화 가능성이 확인된 기술을 고도화하여

기업의 성장을 가속화하는 데 중점을 둔다. 이런 측면에서 스케일업은 R&BD의 확장된 개념이라 할 수 있다.

스케일업 개념

미국, 영국 등 주요 국가는 글로벌 금융위기 극복과 경제회복이 본격화된 2014년 전·후로 중소기업 지원

정책의 중심을 스타트업에서 스케일업으로 전환5)하였다. 우리나라도 R&D 성과를 활용한 기술이전과 창업 등

기술사업화를 통한 경제적 성과의 질적 성장을 달성하기 위해, 기술을 고도화하는 스케일업의 중요성이 점차

부각되고 있다.

자료 : 관계부처 합동(2023), 「딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)」

스케일업 범위

내용

기술 스케일업

실험실 수준의 기술·설비를 실용화가 가능하도록 고도화

기업

스케일업

스타트업(Startups)

극심한 불확실성 속에서 새로운 제품이나 서비스를 만드는 조직

유니콘(Unicorn)

기업가치가 10억 달러(1.3조 원) 이상인 스타트업

데카콘(Decacorn)

기업가치가 100억 달러(13조 원) 이상인 스타트업

<표1> 스케일업의 범위

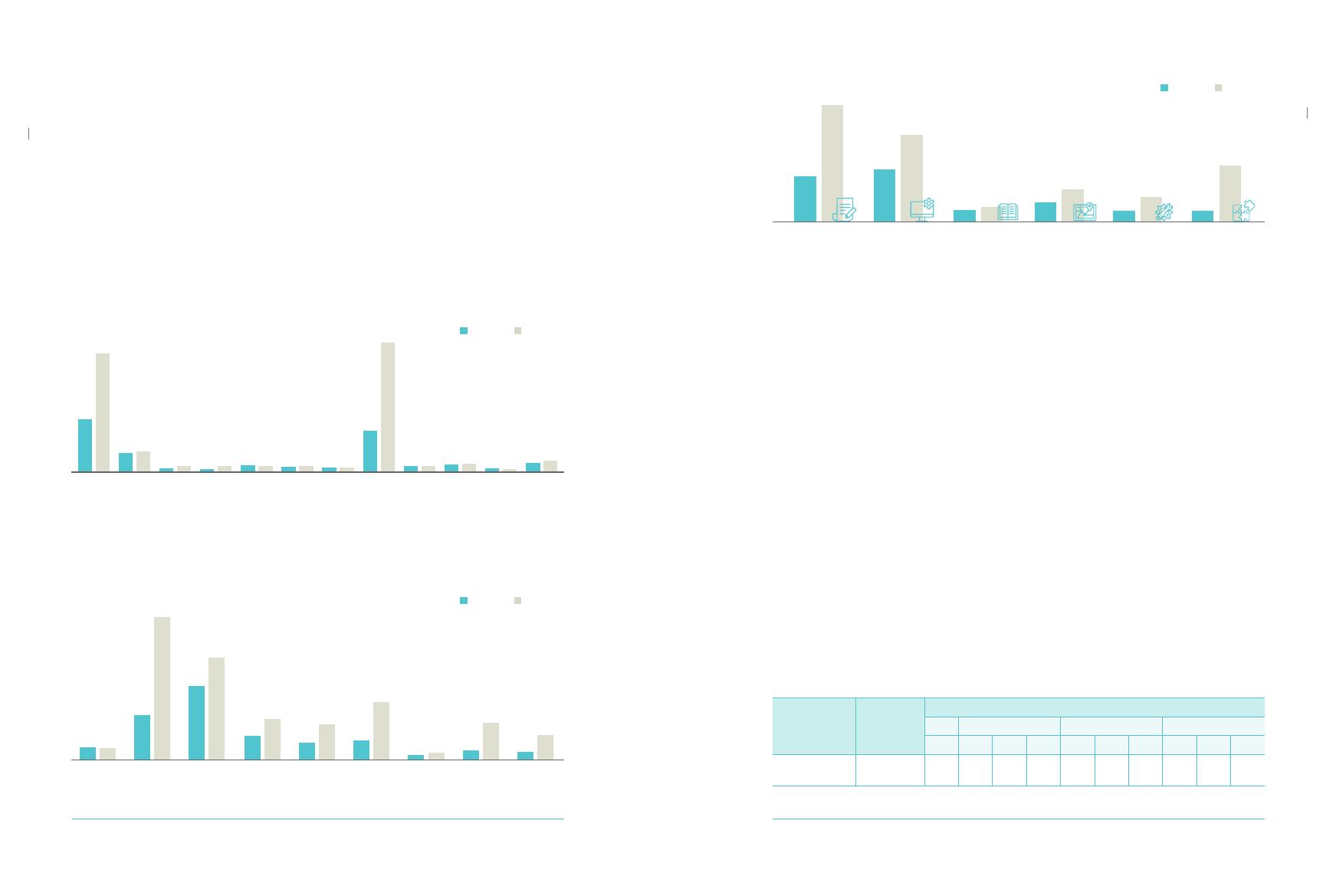

우리나라의 정부 R&D 투자는 GDP 대비 4.96%로, 2023년 기준 세계 2위6)를 기록할만큼 세계 최고 수준이다.

이에 따라 논문 등 과학기술 성과는 양적으로 풍부하게 창출되고 있다. 하지만, 공공연구기관의 연구성과가

기술이전이나 창업으로 이어져 실제 사업화로 이어지는 사례는 상대적으로 미약한 수준에 머물고 있다.

스케일업 필요성

6

) 한웅용·이새롬(2023),「2023년 연구개발활동 조사 주요 결과」, KISTEP 브리프, 163호, KISTEP

금액(10억 원) 건수(건)

출원건수(건) 등록건수(건) 출원건수(건) 등록건수(건)

건수(건)

금액(억 원)

건수(건)

정부R&D예산 SCIE논문

국내특허

해외특허

기술료

사업화

10,000

-20.0%

20,000

-15.0%

30,000

-10.0%

40,000

-5.0%

50,000

0.0%

5.0%

60,000

10.3%

2019

년

2020

년

2021

년

2022

년

2023

년

연평균증가율('19-'23년)

4.6%

-1.6%

7.2%

4.8%

7.4%

-2.1%

2.3%

10.0%

15.0%

0

-25.0%

2.2%

자료 : 과학기술정보통신부·KISTEP, 「2023년 국가연구개발사업 성과분석보고서」

구 분

과학적 성과

기술적 성과

경제적 성과

SCIE논문

국내특허

해외특허

기술료

사업화

출원

등록

출원

등록

건수

징수액

2023

년

45,658

37,396

18,955

7,017

2,834

11,768

2,367

31,598

2022

년

47,101

37,639

18,126

6,192

1,938

7,876

2,671

32,068

2021

년

48,381

32,355

21,566

4,969

1,990

8,482

2,629

25,403

2020

년

44,563

31,233

21,330

5,171

2,612

9,974

2,790

32,910

2019

년

41,919

31,180

20,210

5,305

2,347

8,858

2,582

28,800

2018

년

41,143

31,108

19,200

5,711

2,151

9,029

2,892

26,171

전년대비 증가율

-3,1%

-0.6%

4.6%

13.3%

46.2%

49.4%

-11.4%

-1.5%

연평균 증가율

('19-'23년)

2.2%

4.6%

-1.6%

7.2%

4.8%

7.4%

-2.1%

2.3%

[그림1] 국가연구개발사업 성과 현황 및 최근 5년 추이

스케일업은 공공연구성과의 기술적 성숙도를 높여 시장 수요에 부합하는

형태로 발전시키고, 기술 공급자와 수요자의 간극을 해소하는 역할을 한다.

또한 연구개발에서 사업화에 이르는 시간을 단축하여 혁신 속도를 높이고,

급변하는 시장환경 속에서 경쟁 우위를 확보하는 데 기여한다.

VIEWPOINT

공공연구성과 사업화의 디딤돌

‘스케일업 지원

’

14

15

Jun. 2025.

vol. 06

7

) 관계부처 합동(2023), 「딥사이언스 창업 활성화 방안」

8

) 유니콘팩토리 2025년 3월 23일자 기자 내용 발췌, 인도 5개 vs 한국 2개…줄줄이 쏟아지던 'K-유니콘', 날개 꺾인 이유,

https://www.unicornfactory.co.kr/article/2025032011250973217

정부는 스케일업을 위해 다양한 지원 사업을 추진하고 있다. 2023년 기준으로 스케일업 분야에 2조 5,221억 원을

투자(주요 R&D의 약 10%)하고 있다. 이 중 기술고도화(8,747억 원)와 창업 7년 이상 기업지원(7,022억 원)에

스케일업 R&D 투자의 62.5%가 집중되고 있다.

정부의 스케일업 지원현황 및 계획

공공연구성과를 이전받은 기업들이 기술을 도입할 때 겪는 주요 애로사항으로 낮은 기술성숙도(17.8%)와 기술성·

사업성을 갖춘 기술의 부족(36.2%)이 지적되며, 이는 저조한 사업화의 주요 원인으로 작용하고 있다. 이러한 문제는

기술공급(TRL 5 이하)과 기업의 기술수요(TRL 7 이상) 간의 불일치에서 비롯된다. 즉, 공공연구기관의 연구성과가

창업·사업화에 적합한 수준으로 성숙되지 못해 기술이전의 효과성이 저하되고 있다. 이러한 기술의 미성숙은

공공연구성과 기반의 창업 비율이 4.1%에 불과한 현실로도 이어지고 있다.7)

2024년 상반기 기준으로 국내 유니콘 기업 수는 총 22개다. 2018년 기준 6개와 비교하면 3배 이상 증가

하였으나 온라인상거래·B2C(기업과 소비자 간 거래) 등 내수 위주 플랫폼 스타트업 비율이 70%에 달하여 전체

유니콘의 80% 이상이 AI·로봇·금융·의료 등 B2B(기업 간 거래) 기반 첨단 기술기업으로 구성된 미국과는 질적인

면에서 차이가 있다.8)

이러한 문제를 극복하기 위해서는 공공연구기관의 우수 연구성과가 기업·시장에서 도입되도록 기술의 실증

(Lab-Scale Production) 등 기술의 고도화를 통해 기술(공급자, 연구자)과 시장(수요자, 수요기업)의 격차(Gap)를

줄이는 노력이 필요하다.

공공기술의 사업화 과정에서 스케일업은 실험실 단계의 연구성과를 실제 시장에서 적용 가능한 수준으로

발전시키는 핵심 요소다. 스케일업은 공공연구성과의 기술적 성숙도를 높여 시장 수요에 부합하는 형태로

발전시키고, 기술 공급자와 수요자의 간극을 해소하는 역할을 한다. 또한 연구개발에서 사업화에 이르는 시간을

단축하여 혁신 속도를 높이고, 급변하는 시장환경 속에서 경쟁 우위를 확보하는 데 기여한다.

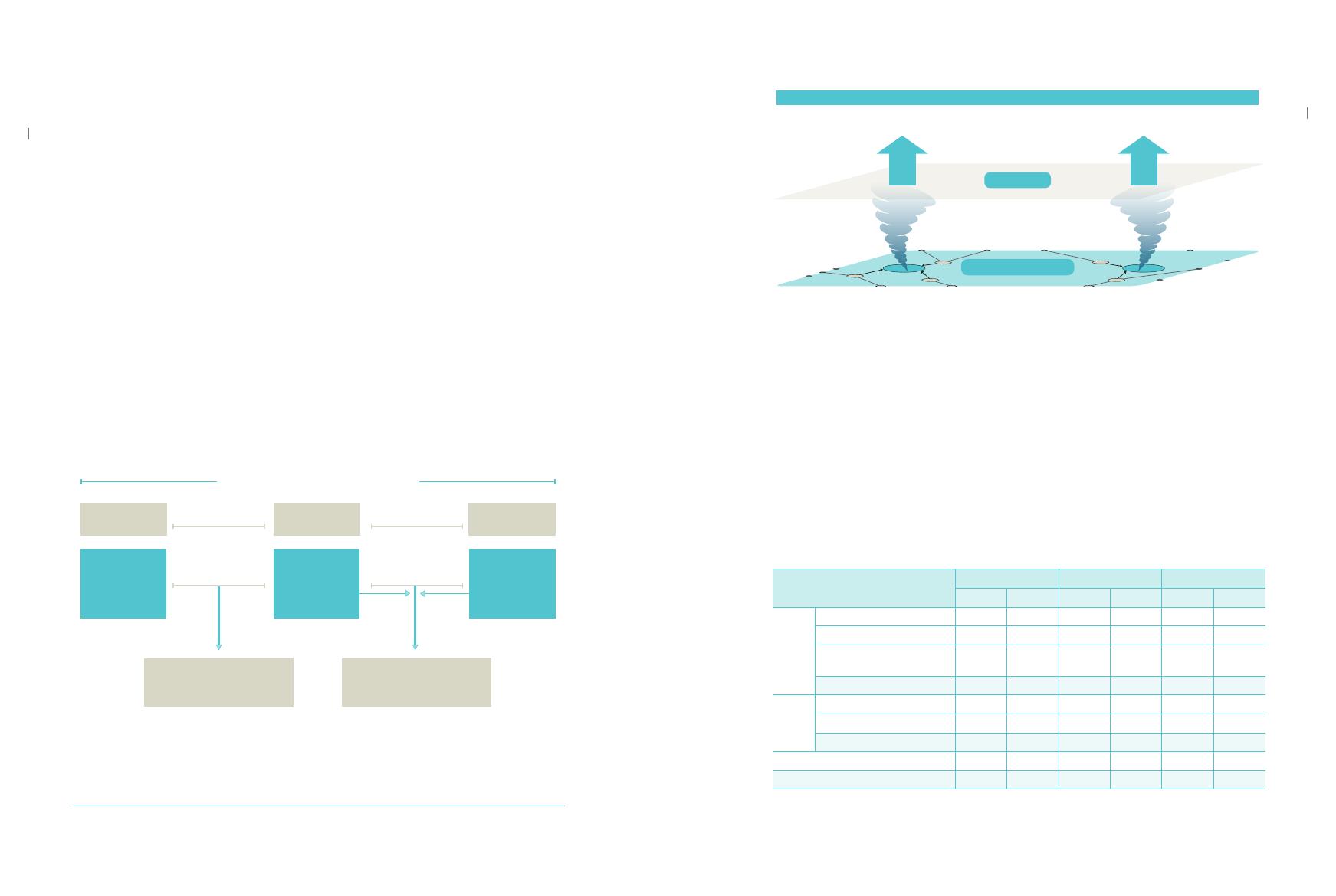

기술공급주체

· 기술 창출 중심

· 시장 이해 부족

기술수요주체

· 기술 활용 중심

· 기술 적용력 부족

· 투자 자본 부족

사업화 투자자

· 투자 회수 중심

· 투자 기회 부족

기술갭(tech Gap)

기술이해 인식 갭

기술이전

사업화

부조화 Mismatch

"정보갭(Information Gap)"

"연계갭(Connect Gap)"

"정보갭(Information Gap)"

"모니터링갭(Monitoring Gap)"

기술금융갭

정책 & 규제 & 문화 & 참여주체 역량 관련 갭(Gap)

자료 : 손수정(2015), 제178호,「기술사업화:갭(Gap)의 인식과 브릿지(Bridge)의 설계」,『STEPI Insight』, 제178호, STEPI

[그림2] 기술사업화 갭(Gap)

비대칭 정보

Signal

(담보물/실적)

Screening

위험공유 인식 갭

국가 융합기술 분야

미래성장동력 분야

지역 전략산업 분야

국가 전략산업 분야

연구성과 창출

확산(diffusion)

실증(demonstration)

BM(Business Model) 고도화

시제품 기술성·안전성 검증

확산(diffusion)

실증(demonstration)

대국민 홍보

연관·이종 분야

확산가능성 모색

Tech-Biz contest

표준·인증, 규제

사전 발굴

제품·서비스 출시 및 신시장·신산업 창출

자료: 김선재(2018), 「정부 연구개발 실증사업의 현황 분석 및 투자 전략 수립에 관한 연구」, KISTEP

RM

개발

RM

개발

사업화

[그림3] 실증의 정의와 역할에 대한 개념도

분류

2021

년

2022

년

2023

년

규모

비중

규모

비중

규모

비중

기술

스케일업

연구기획(비즈니스모델 기획 등)

152

0.7%

157

0.6%

167

0.7%

연구개발

2,509

11.0%

2,083

8.2%

2,371

9.4%

기술 고도화

(중개연구, 실증, 시작품, 제품화 등)

8,944

39.2%

9,818

38.7%

8,747

34.7%

소계

11,605

50.9%

12,058

47.6%

11,285

44.7%

기업

스케일업

초기·중기(7년 미만 창업기업)

4,355

19.1%

4,895

19.3%

4,991

19.8%

후기(7년 이상 성숙기업)

5,403

23.7%

6,311

24.9%

7,022

27.8%

소계

9,758

42.8%

11,206

44.2%

12,013

47.6%

기타

1,441

6.3%

2,087

8.2%

1,924

7.6%

합계

22,804

100%

25,351

100%

25,221

100%

자료 : 관계부처 합동(2023), 「딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)」 데이터 재구성

(단위: 억 원, %)

<표2> 스케일업 유형별 정부 R&D 지원 현황

VIEWPOINT

공공연구성과 사업화의 디딤돌

‘스케일업 지원

’

16

17

Jun. 2025.

vol. 06

부처별로 살펴보면, 과기정통부는 기술고도화에 필요한 기술 스케일업을 중점 지원하고 있으며, 중기부는

기업 스케일업을 통한 창업기업의 성장 등을 위해 전주기 체계를 구축하여 지원하고 있다.

과기정통부와 중기부가 추진하는 대표적인 기술 스케일업 및 기업 스케일업 사업들을 살펴보면 다음과 같다.

2025년 현재 과기정통부는 공공연구성과의 활용을 촉진하기 위해 산·학·연 협력기반의 기술 스케일업에

초점을 맞추고 있으며, 전담기관인 과학기술사업화진흥원을 통해 7개 사업 506.2억 원 규모의 다양한 스케일업

관련 사업 등을 지원하고 있다.

우수 대학연구소를 전략기술분야의 산학 협력 거점으로 지정해 스타트업들과의 공동 R&D, 기술사업화 및

인력양성 등을 지원하고, 지역특화산업과 대학-출연연 기술강점 분야를 매칭해 새로운 학·연 협력 모델을

유도하고 있다. 또한 연구자 주도로 우수 기초연구성과를 기업 수요에 기반하여 빠르게 기술고도화‧실증‧사업화가

가능토록 지원하는 등 다양한 유형의 산·학·연 협력을 통해 기술 스케일업 사업을 꾸준히 확대하고 있다.

중기부는 초기창업기업 성장지원을 위해 기업 스케일업 예비창업패키지, 초기창업패키지, 창업도약패키지,

TIPS 프로그램 등 창업기업을 위한 전주기 기업 스케일업을 지원하고 있다.

대표적인 사업인 TIPS 프로그램은 민간투자주도형 기술창업지원으로 창업팀을 민간주도로 선발하여 미래

유망 창업기업을 집중육성하는 프로그램이다. 팁스 운영사가 창업기업을 선별하여 1~2억 원의 투자 후에

추천하면, 정부는 R&D, 창업사업화 등 최대 7억 원을 매칭하여 지원한다.

추진 방향

지원 내용

비고

산·학 협력

전략기술분야 우수 대학연구소를 스타트업들과의 협력을 위한

거점으로 지정해 공동 R&D, 기술사업화 및 인력양성 등 지원

대학연구소-스타트업

공동 혁신 R&D 지원

(‘25년 신규, 예산 75억 원)

학·연 협력

대학-출연연 벽허물기 일환으로 협력 모델 다양화를 유도하고,

대학이 출연연‧전문연‧특정연의 엔지니어링 전문성 활용 촉진 지원

지역산업연계 대학

Open-Lab 육성지원

(‘25년 예산 27.7억 원)

산·학·연 협력

연구자 주도로 우수 기초연구성과를 기업수요에 기반해 빠르게

고도화‧실증‧실용화‧이전 등이 가능토록 일괄 지원

차세대 유망 Seed

기술실용화 패스트트랙

(‘25년 예산 122.53억 원)

자료 : 2025년 동 사업 공고문

<표3> 2025년 과학기술사업화진흥원 기술스케일업 주요 사업현황

세부사업명

지원 대상

지원기간

지원한도

TIPS

팁스(R&D)

팁스 운영사로부터 투자 및 추천을 받은

창업기업 또는 예비창업자

24

개월

최대 5억 원

딥테크 팁스(R&D)

팁스 운영사로부터 투자 및 추천을 받은

창업기업 또는 예비창업자 중 스타트업

10대 초격차 분야 기업

36

개월

최대 15억 원

민관공동 창업자

발굴·육성(사업화)

창업 사업화

팁스(R&D) 및 딥테크 팁스(R&D)

선정 창업기업

10

개월

각 최대 1억 원

해외 마케팅

Pre

-TIPS

지역트랙(사업화)

투자자로부터 1천만원 이상 투자를 유치한

비수도권 소재 초기창업기업

10

개월

최대 1억 원

시드트랙(사업화)

시드 운영사의 배치프로그램에 참여한

예비창업팀 또는 초기창업기업

18

개월

평균 5천만 원

Post-TIPS

(사업화)

팁스 R&D '완료(성공)' 판정을 받은

창업기업

18

개월

최대 5억 원

Scaleup-TIPS

(사업화)

스케일업팁스 운영사 추천 기업

36

개월

최대 12억 원

자료 : 2025년 동 사업설명자료

<표4> 중기부 TIPS 프로그램 주요 사업현황

기술 스케일업(후기)

기술 스케일업(초기·중기)

방사청

409 (5%)

방사청

10 (0%)

해수부

264 (3%)

해수부

45 (1%)

해수부

63 (1%)

복지부

264 (3%)

복지부

109 (2%)

복지부

75 (1%)

농림식품부

851 (10%)

산자부

960 (12%)

산자부

973 (14%)

국토부

399 (5%)

과기부

3,061 (37%)

과기부

329 (7%)

과기부

86 (1%)

중기부

2,057 (25%)

중기부

4,456(90%)

중기부

5,781(83%)

기술 스케일업(기술 고도화)

[그림4] 2023년 스케일업 R&D 유형별 주요 정부 부처 지원 현황9)

(단위: 억 원, %)

9

) 관계부처 합동(2023), 「딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)」 자료의 6페이지의 ‘사업화 단게별,/부처별 기술 스케일업 R&D 예산 현황’ 데이터를 일부

발췌하여 재구성

TIPS 프로그램은 민간투자주도형 기술창업지원으로 창업팀을 민간주도로 선발하여

미래 유망 창업기업을 집중육성하는 프로그램이다. 팁스 운영사가 창업기업을 선별하여

1~2억 원의 투자 후에 추천하면, 정부는 R&D, 창업사업화 등 최대 7억 원을 매칭하여 지원한다.

VIEWPOINT

공공연구성과 사업화의 디딤돌

‘스케일업 지원

’

18

19

Jun. 2025.

vol. 06

스케일업의 성공을 위해서는 수요가 명확한 사업화 유망기술 선별과 산·학·연 협력, 정부와 민간의 투자가

적기에 유기적으로 이루어져야 한다. 실험실에서 창출된 혁신적 유망기술을 수요 분석을 바탕으로 선별하고,

산·학·연 협력을 통한 우수한 사업화 모델의 수립과 기술 고도화가 이루어져야 한다. 여기에 적기에 이루어진

투자까지 더해질 때, 기술이전과 창업으로의 성공적인 연계가 가능해지며, 이는 곧 스케일업을 통한 효과적인

기술사업화로 이어진다. 이에 대한 국내외 대표적인 사례를 살펴보면 아래와 같다.

① 기업 스케일업 성공사례(모빌아이, 이스라엘)

예루살렘 히브리 대학교에서 컴퓨터 비전을 연구하던 암논 샤누아(Amnon Shashua) 교수는 1999년에

자율주행 자동차 개발 기업인 모빌아이를 설립했다. 이 기업은 세계 최초로 자율주행 기술과 카메라, 컴퓨터 칩,

소프트웨어를 포함한 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS)을 개발했다.

창업국가 이스라엘의 체계적인 창업 지원 시스템을 통해 모빌아이는 히브리대학 내 기술이전 및 사업화 전문

기업 ‘이숨(Yisumm)’을 통해 기술 지원, 투자 유치, 사업화 지원 등의 산·학 협력을 바탕으로 성장했다. 업계

1위의 확실한 기술력을 바탕으로 2014년 나스닥에 상장되었고 2017년 17조 원에 인텔에 인수되었다.

모빌아이의 성공 요인으로는 창업 전, 초기부터 국내 시장이 아닌 글로벌 완성차 기업을 주요 목표고객으로

하여 혁신보다는 모듈화된 접근을 통해 실질적인 사업화 전략을 수립했다. 또한 히브리 대학의 연구성과를

바탕으로 수요 기반의 산·학·연 기술협력 스케일업을 통해 안전, 인공지능, 센서 등 다양한 분야에서 기술혁신을

가속화했다.

성공사례

② 기술 스케일업 성공사례(아주대)

아주대는 ‘나노입자 대면적 정렬 및 패턴화 기술’의 상용화를 위해 2021년부터 과기정통부의 ‘공공연구성과

활용촉진R&D 사업(나노중개연구단)’의 지원을 받아 보유기술의 스케일업을 추진했다. 기술고도화 성과를

토대로 수요기업(A사 등)과 약 29억 원의 대규모 기술이전 계약을 체결하는 성과를 거두었다. 산·학 협력을 통한

후속 연구개발을 추진해 세계 최초로 마이크로 LED TV용 ACF(Anisotropic Conductive Film, 이방성도전필름)

본딩 소재 양산에 성공했다. 이를 통해 해당 기술을 이전받은 기업은 글로벌 디스플레이 업체와의 후속

제품 공동개발을 통해 글로벌 3위 ACF 업체로 성장하게 되었다. 본 기술 스케일업의 성공 요인은 기술성숙

과정에서 연구자-시장 사이의 간극 해소, 기술의 고도화, 시장 적용의 확대가 있다. 이를 위해 기술보유자,

연구기관(아주대), 수요기업, 기술사업화 전담조직(아주대 산학협력단), 전문가 그룹 등 기술사업화를 위한

다양한 주체의 참여를 통해 오픈 이노베이션 방식의 실용화를 추진했다는 점이다. 특히, 1단계에서는 연구성과의

기술고도화(연구자 주도)를 진행하고, 2단계에서는 수요기업(기술이전 기업)이 주도하는 사업화 단계로

전환하여 빠른 시장 진입을 실현했다. 이러한 단계적 협력 구조는 산·학·연 협력기반의 스케일업이 거둔 성과로

평가할 수 있다.

공공기술의 사업화를 위한 스케일업은 민간기술과는 다른 접근이 요구된다. 실험실 수준의 연구성과와 시장

사이의 간극을 해소하기 위해서는 연구자, 기업, 공공 및 민간 TLO 등 다양한 기술사업화 주체들의 참여가

필수적이며, 이는 공공기술의 사업화를 성공으로 이끄는 핵심 요인으로 작용할 수 있다.

이러한 다양한 주체들이 모여 공공연구성과의 사업화 성공률을 높이기 위해서는 다음과 같은 단계별 스케일업

지원이 필요하다. ① 공공기술 내 우수 연구성과발굴 및 사전기획, ② 연구성과에 대한 사업화 가능성 검증,

③ 산·학·연 공동연구를 통한 기술고도화 및 ④ 기업주도의 산업화 등 공공연구성과가 시장에 진입하기까지의

전주기를 아우르는 맞춤형 지원이 이루어져야 한다.

첫째, 우수한 공공연구성과 발굴 및 기업 수요기반 매칭을 위해서는 연구자, 수요기업, TLO, 컨설팅 기관 등

기술사업화 이해관계자가 참여하는 오픈 이노베이션 형태의 사전기획(Feasibility Study)이 중요하다. 이를

통해 시장 경쟁력 확보에 필요한 핵심 가치를 도출하고, IP R&D 전략 수립, 비즈니스 모델 설계, 후속 연구개발

등 스케일업에 필요한 세부적인 계획을 수립할 수 있다.

둘째, 기술-기업수요가 매칭된 공공연구성과는 실제 제품화와 시장 성공 가능성을 검증하는 단계가 필요하다.

이를 위해 기술검증(PoC, Proof of Concept) 및 초기 소규모 실증단계를 거쳐 기술의 유효성, 안정성,

시장성을 확인함으로써, 투자 유치나 제품 출시 단계의 불확실성을 줄이고 사업화 성공 가능성을 높일 수 있다.

스케일업 활성화를 위한 제언

VIEWPOINT

공공연구성과 사업화의 디딤돌

‘스케일업 지원

’

20

21

Jun. 2025.

vol. 06

VIEWPOINT

공공연구성과 사업화의 디딤돌

‘스케일업 지원

’

[그림5] 성공적인 스케일업을 위한 지원체계

성공적인 스케일업을 위해서는 기술수준(TRL) 및 목표시장 환경이 매우 다양한 대학 및 공공연구기관의

연구성과 특성을 충분히 고려한 맞춤형 전략이 필요하다. 이를 위해 공공연구성과의 연구개발 단계와 기술적

특성, 활용 방안에 맞추어 단계별 스케일업 추진체계를 마련하고, 획일적인 전략보다는 기술 현황 분석에 기반한

최적의 스케일업 전략 설계가 핵심이 되어야 한다.

또한, 기술이전이나 창업 등 성공적인 기술사업화를 위해서는 다양한 기술사업화 주체들이 참여하는 연구자

주도의 산·학·연 협력체계를 구축하고, 기술고도화와 기업 중심의 현장 실증을 단계적으로 연계할 수 있도록

스케일업 주체의 빠른 전환이 가능한 유연한 스케일업 지원 체계가 뒷받침되어야 한다.

최근 미국의 관세 및 무역 정책 등으로 경제적 불확실성이 커지는 상황에서 국가의 경쟁력 강화를 위한 지속

가능한 발전으로서 공공연구성과 활용의 중요성은 더욱 커지고 있다. 공공연구성과의 사업화를 통해 기술

혁신과 산업 경쟁력을 높인다면, 글로벌 경쟁에서 좀 더 유리한 위치를 선점할 수 있을 것이다. 따라서

공공연구성과와 사업화의 간극을 메워주는 스케일업은 공공연구성과의 사업화 성공을 이끄는 핵심 디딤돌로서

국가 미래를 위한 전략적 요소로 자리매김해야 한다.

결론

김태현 팀장 | 과학기술사업화진흥원 기술사업화팀

과학기술사업화진흥원 팀장

과학기술일자리진흥원 단장

연구성과실용화진흥원 팀장

탄소중립위원회 국민기술제안 자문위원

기술혁신학회 학술분과 부위원장

2020.03.

- 현재

2018.07.

- 2020.02.

2014.04.

- 2018.02.

2022.09.

- 현재

2024.01.

- 2024.12.

[1] 관계부처 합동(2023), 딥테크 유니콘기업 창출을 위한 스케일업 R&D 투자전략(안)

[2] 경기도 일자리재단 윤혜미(2022), 「스타트업의 스케일업을 위한 창업생태계 핵심요인 연구 재구성」,『Entrepreneurship&ESG 연구』, 제2권 1호,

단국대학교 글로벌벤처전략연구소, pp.47~70

[3] 김선우·진우석(2020), 「벤처기업의 스케일업 방안」, 『STEPI Insight』, 제258호, STEPI

[4] 한웅용·이새롬(2023),「2023년 연구개발활동 조사 주요 결과」, KISTEP 브리프, 163호, KISTEP

[5] 과학기술정보통신부·KISTEP, 「2023년 국가연구개발사업 성과분석보고서」

[6] STEPI 김선우(2021), 「스타트업과 스케일업은 경제성장의 쌍두마차」, 『나라경제』, APRIL 2021 VOL. 365, , KDI, p16~17

[7] 손수정(2015), 제178호,「기술사업화:갭(Gap)의 인식과 브릿지(Bridge)의 설계」,『STEPI Insight』, 제178호, STEPI

[8] 관계부처 합동(2023), 「딥사이언스 창업 활성화 방안」

[9] 김선재(2018), 「정부 연구개발 실증사업의 현황 분석 및 투자 전략 수립에 관한 연구」, KISTEP

[10] 2025년 과학기술사업화진흥원 기술스케일업 지원 사업 공고문

[11] 2025년 중기부 TIPS 프로그램 공고문

[12] https://www.yna.co.kr/view/AKR20230927108700003

[13] https://www.unicornfactory.co.kr/article/2025032011250973217

[ 참고문헌 ]

셋째, 가능성이 검증된 공공연구성과에 대해 기술성숙도 향상을 위한 기술고도화 스케일업이 필요하다.

이 과정에서는 사업화 전략 보완, IP R&D, 후속 기술개발, 제품검증 및 제품 성능 인증 등 전주기에 걸친

패키지형 지원이 이루어져야 한다. 이때 연구자, 기업, 공공‧민간 TLO의 긴밀한 협력이 필수적이다.

마지막으로, 시장 변화에 신속히 대응하고 빠른 사업화를 추진하기 위해서는 수요기업 주도의 현장 실증

스케일업이 중요하다. 기업이 주도하는 현장 중심의 파일럿 실증 등을 통해 공공연구성과를 실제 현장에

최적화함으로써 제품 경쟁력을 강화해야 한다. 이때 기업은 변화하는 시장 환경에 민첩히 대응해야 하고,

연구자는 공공기술에 대한 높은 이해도와 전문성을 바탕으로 현장 실증을 적극적으로 지원해야 한다.

1단계 : 성과발굴 및 사전 기획

수요-공급매칭

공공기술 발굴 및 수요기업 매칭

4단계 : 현장실증 스케일업

• 실용화개발 Scale-up, 확산 지원

• 규모경제실현 대량생산 개발지원

2단계 : 기능검증 스케일업

• 시험연구 기술활용 가능성 검토

• 실증연구 시작품 제작 등

3단계 : 기술고도화 스케일업

• 추가연구 연구자 주도 기술성숙도 향상

• 실용성 검증 시제품 및 수요기관 실증

22

23

Jun. 2025.

vol. 06

우리나라의 과학기술 발전은 1962년 제1차 기술진흥 5개년 계획 수립과

1963년 기술사법 제정을 시작으로 본격화되었다. 이어 1967년 과학기술처

설립을 계기로 국가 차원의 연구개발(R&D) 투자가 본격적으로 시작되었으며,

당시 45억 원에 불과했던 국가 R&D 예산은 지속적으로 증가하여 2025년

현재 총 29.6조 원 규모에 이르렀다. 이와 함께 우리나라의 과학기술 역량도

비약적으로 성장해왔다.

이러한 발전 과정에서 첨단 연구시설과 장비는 단순한 기초연구의 기반을

넘어, 과학기술 경쟁력을 좌우하는 핵심 자산으로 자리 잡았다. 이들은

산업 기술의 혁신과 사업화는 물론, 국가 경제 성장을 견인하는 국가 전략적

인프라(infrastructure)로 기능하고 있다. 이러한 연구시설장비에 대한

전략적 투자는 국제적인 과학적 성과로도 이어지고 있다. 예를 들어, 1986년

주사전자현미경 개발로 노벨물리학상을 수상한 에른스트 루스카(Ernst

Ruska), 1952년 분별 크로마토그래피 기술 개발로 노벨화학상을 공동

수상한 아처 마틴(Archer Martin)과 리처드 신지(Richard Synge)의 사례는

첨단 연구시설장비가 세계적 과학성과의 핵심 기반임을 잘 보여준다.

더 나아가, 첨단 연구시설과 장비는 기초과학뿐만 아니라 기계, 전기·전자

등 다양한 공학 분야에서 기술 혁신을 견인하며, 산업 전반에 파급효과를

미치고 있다. 특히 입자가속기, 대형 망원경과 같은 거대 연구시설은 연구

개발의 속도를 획기적으로 높이며, 국내 산업기술의 고도화와 새로운 시장

창출에도 기여하고 있다. 이처럼 연구시설장비에 대한 투자 확대는 단순한

인프라 구축을 넘어, 과학기술 기반의 산업 경쟁력 제고, 연구개발 성과의

사업화 촉진, 그리고 국제적 과학성과 달성의 토대가 된다는 점에서

더욱 중요성이 커지고 있다. 이에 따라, 정부는 한정된 R&D자원을 효율적으로

활용하고, 연구시설장비의 집적화·전문화·고도화를 통해 연구생태계

전반의 혁신 역량을 제고해 나가야 할 것이다.

연구시설 장비 지원의 개요와 필요성

정석인 부장 / 한국기초과학지원연구원

기업의 효율성과 경쟁력을 높인다,

국가 연구시설 장비 활용 지원

VIEWPOINT

기업의 효율성과 경쟁력을 높인다, 국가 연구시설 장비 활용 지원

R E S E A R C H F A C I L I T Y

E Q U I P M E N T S U P P O R T

R E S E A R C H F A C I L I T Y

E Q U I P M E N T S U P P O R

24

25

Jun. 2025.

vol. 06

정부는 보다 효율적이고 균형 있는 연구개발을 수행하기 위해 “과학기술기본법” 제28조 제1항에 따라 연구개발

시설과 장비를 구축, 확충, 고도화는 물론, 이들의 관리·운영·공동활용 및 처분하기 위한 시책을 추진하고 있다.

이에 따라 2021년부터 매 5년마다 국가 연구시설 장비 고도화계획을 수립해오고 있다. 또한, 같은 법 제28조

제2항에 따라 2009년 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터(이하 NFEC)를 ‘연구개발시설

구축등지원기관’으로 지정하고, 이를 통해 관련 시설과 장비의 구축 및 운영을 지원하고 있다.

정부는 2007년부터 국가 연구시설 장비의 구축·확충 방향을 제시하고, 연구장비 도입심의 체계를 안정적으로

정착시켜, 국가 R&D 재정의 건전성을 확보하고, 과잉 투자 및 중복 구매를 방지하는 데 중요한 역할을 수행해

왔다. 아울러 2010년과 2012년 「범부처 연구시설 구축 로드맵」을 수립하고, 2020년에는 「국가연구시설

중기 확충·고도화 방향」을 수립하는 등 정부의 R&D 투자 방향을 전략적으로 제시하였다.

특히, 2022년에는 500억 원 이상 대형 연구시설 구축사업을 체계적으로 관리ㅔ하기 위해 「종합사업관리제도(PM)」를

도입하고, 「대형 연구시설 구축관리 표준지침」을 제정하여 대형 구축사업의 성공 가능성을 크게 높였다.

2016년에는 「국가연구개발 시설·장비의 관리 등에 관한 표준지침」을 제정하여 국가 연구시설 장비의 구축에서

처분까지의 전주기적 관리 체계를 마련하였고, 이를 범부처 공통 관리기준으로 적용시켰다. 특히, 장비공동활용

플랫폼인 종합정보시스템 ZEUS(Zone for Equipment Utilization Service)를 개발하여 부처 및 기관별 국가

연구시설 장비 정보를 연계·통합하여 활용하는 시스템 체계를 구축하였다. 그리고 2020년부터 연구시설·

장비비 통합관리제를 도입하여 각 연구개발기관이 유지보수비를 자체적으로 조달할 수 있도록 제도화하는 등

다양하게 정책을 지원하고 있다. 연구개발기관과 대학에 흩어져 있던 연구시설 장비를 분야별로 집적화하여

핵심연구지원시설을 지정하고 지원함으로써 공동활용을 촉진하는데 기여하였다. 연구개발과제 종료 후 활용도가

저하된 유휴·저활용 시설장비는 무상 양여하여 연구기관이나 중소기업에 이전 지원함으로써 기존 연구시설

장비의 활용도를 극대화하고, 연구개발성과 창출과 중소기업 R&D역량 제고에 기여하고 있다.

정부는 연구장비 전문인력 양성을 위한 교육과정과 멘토링 프로그램을 통해 연구장비 운영, 유지보수, 개발 등

여러 분야의 전문인력을 양성해 왔다. 이를 통해 연구장비 산업의 기초를 다지고, 연구산업 발전의 초석을

마련하였다. 2021년에는 국산 연구장비의 개발과 판로 확대를 지원하고자 「연구산업진흥법」을 제정하고, 「제1차

연구산업진흥 기본계획(2022~2026)」을 수립하여 연구장비의 국산화 및 산업화를 본격적으로 추진하였다.

또한, 국내 연구 인프라 정책의 우수성을 국제사회에 알리기 위해 GSO(12개국 참여) 등 다자 협의체에

지속적으로 참여해 왔다. 그 결과, ZEUS 시스템의 우수성을 세계적으로 인정받아 2021년 OECD 혁신사례로

선정되는 성과를 거두었다. 아울러 Europlanet RI 2024 등 국내외 연구 인프라 공동활용 사업을 통해 국제

협력을 확대하고, 다양한 성과를 창출하였다. 이와 같은 정책적 노력은 연구시설 장비의 체계적인 관리와

효율적인 활용을 가능하게 하였으며, 연구개발 성과의 극대화와 산업 경쟁력 강화에도 크게 기여하고 있다.

관련 주요 정책 및 제도

VIEWPOINT

기업의 효율성과 경쟁력을 높인다, 국가 연구시설 장비 활용 지원

2024년 정부가 조사한 자료1)를 토대로 국내 연구현장의 연구시설장비 지원(활용) 현황을 살펴보면, 2023년

기준, 한국의 국가연구개발예산은 총 31조 778억 원에 달한다. 이 중 국방R&D를 제외한 연구개발 예산은

25조 8,933억 원이다. 연구시설 장비에 대한 투자는 이 가운데 4.5%인 1조 1,646억 원(5,042점)으로 집계된다.

매년 국가연구개발예산 대비 연구시설 장비 투자 비중은 약 4~5% 수준에 머물지만, 사실상 국가연구개발

예산이 매년 증가하기 때문에 연구시설 장비 투자 규모도 꾸준히 동반 상승하고 있는 셈이다.

연구시설 장비 지원(활용) 현황

1

) 2023년도 국가연구시설장비 조사·분석 보고서(과학기술정보통신부, 2024)

[그림1] 국가연구개발 예산 및 연구시설 장비 투자 현황(2023)

총 정부

연구개발 예산

분석 대상 연구개발

예산(국방R&D 제외)

31조 778억 원

25조 8,933억 원

81.5%

4.5%

1조 1,646억 원

(5,042점)

연구시설 장비

투자 규모

정부부처별 연구시설 장비 투자 현황을 살펴보면, 산업통상자원부가 44.2%(5,153억 원)로 가장 큰 비중을

차지하고 있으며, 과학기술정보통신부는 40.2%(4,678억 원), 교육부는 6.1%(714억 원) 순으로 이어진다.

이 3개 부처는 전체 연구시설장비 투자 중 90.5%를 차지할 만큼 실제 연구개발과 사업화 과정에서도 중요한

역할을 하고 있다. 연구수행주체별 투자를 보면, 정부 출연연구기관이 32.2%(3,746억 원)로 가장 많은 투자를

기록하였고, 대학은 22.8%(2,660억 원)로 그 뒤를 따른다. 지자체 출연연구기관은 12.6%(1,467억 원)로

집계된다. 특히 정부 출연연구기관과 대학에서는 연구개발과 사업화 활동이 활발하게 이루어지기 때문에

연구시설 장비에 대한 투자 비중도 매우 높은 것으로 판단된다. 아울러, 지역 산업과 중소기업의 연구개발 및

사업화를 지원하는 지자체 출연연구기관 역시 투자 비중이 높게 나타났다.

26

27

Jun. 2025.

vol. 06

2) ZEUS 종합정보시스템 수집자료 인용(2024)

활용 용도별 투자에서는 시험용 장비가 36.0%(4,191억 원)로 가장 큰 비중을 차지하며, 분석용 장비는

26.5%(3,088억 원), 계측용 장비는 9.5%(1,106억 원)로 집계된다. 이를 통해 연구중심의 분석용 장비보다

사업화 과정에서 중요한 시험용 및 계측용 장비에 대한 투자가 45.5%로 가장 높다는 점을 확인할 수 있다.

2005년부터 2023년까지 국가연구개발사업으로 구축된 연구시설 장비가 총 87,823점에 이르며, 그 투자액은

16조 1,345억 원에 달한다.2) 2023년 연구시설 장비 투자 현황을 통해, 연구시설 장비가 우리나라의 연구

개발과 사업화 과정에서 핵심적인 역할을 하고 있음을 확인할 수 있었다. 정부는 연구개발과 사업화 활동에

필요한 자원을 지속적으로 투자하고, 이를 통해 효율적인 자원 활용과 공동활용 정책을 지속적으로 고도화

하고 있는 것이다.

VIEWPOINT

기업의 효율성과 경쟁력을 높인다, 국가 연구시설 장비 활용 지원

[그림3] 연구수행주체별 연구시설장비 투자 현황(2023)

[그림2] 정부 부처별 연구시설장비 투자 현황(2023)

최근 있었던 정부의 연구시설 장비 공동활용 정책들과 고도화된 대표적인 주요사례들을 살펴보면 다음과 같다.

2019년에 정부는 일본의 소재·부품·장비 수출규제에 대응해 관련 R&D 투자전략과 혁신대책을 수립했다.

글로벌 공급망 재편에 따른 불확실성에 대응하며 안정적인 공급망을 구축하기 위해 2019년에는 반도체·나노,

2020년에는 기계금속·전기전자 분야까지 확대해 총 11개의 ‘국가연구시설(N-facility)’을 지정하였다.

2021~2024년까지 4년간 ‘선도연구시설 고도화 지원사업’을 통해 약 107억 원을 투입하여 유지보수, 성능 향상,

전문인력 인건비 등을 지원하였고, 이를 통해 소재·부품·장비 분야의 핵심품목 R&D 상용화, 시제품 제작 및

테스트베드 고도화 등에 기여하였다.

또한, 정부는 ‘연구장비공동활용촉진사업’을 통해 2019년부터 6년간 총 34.4억 원의 R&D 예산을 투입해

4개 연구기관 내 5개 시설·센터를 지원하였다. 2024년에는 출연(연)과 4대 과기원을 대상으로 우수 연구

시설 3곳을 선정해 총 5.1억 원 규모의 ‘우수 공동활용 연구시설 지원사업’을 한시적으로 운영하며, 집적화,

유지보수, 노후장비 교체, 성능 향상 등을 지원하였다. 그러나 현장에서는 그간 정부의 공동활용 지원이

일회적이고 분산되어 있었다는 지적과 함께, 관련 정책의 통합·정비 및 제한된 R&D자원의 전략적 집중

필요성이 제기되었다. 이에 따라 정부는 최근 심화되는 글로벌 기술패권 경쟁에 대응하고, 국가연구인프라의

역량 강화와 공동활용 활성화를 위해 12대 국가전략기술 R&D 체계를 마련하였다. 이를 기반으로, 2025년부터는

국가전략기술별 연구지원시설을 구축·지정하여, 국내 공동활용 거점으로서 연구개발과 사업화를 체계적으로

지원하는 ‘국가연구지원시설 고도화사업’을 본격 추진할 계획이다.

대표적 주요사례 : 연구시설 장비 공동활용 정책의 고도화

구분

지원

기간

연구기간 / 연구비(백만 원)

1단계

2단계

3단계

4단계

’25년 ’26년 ’27년 ’28년 ’29년 ’30년 ’31년 ’32년 ’33년 ’34년

국가연구지원시설

고도화사업

10년

(1+3+3+3)

1,000

(단계평가) 1,250 1,250

1,250

(단계평가) 1,250 1,250

1,250

(단계평가) 1,250 1,250 1,250

<표1> 국가연구지원시설 고도화사업 연구비 지원(규모, 기간)3)

3

) 과학기술정보통신부 공고 2025-0330호, “2025년도 국가연구지원시설 고도화사업 신규과제 공모” 중 5.기타사항 [표] 인용

[그림4] 활용 용도별 연구시설장비 투자 현황(2023)

구축수(점)

구축액(억 원)

구축수(점)

구축액(억 원)

구축수(점)

구축액(억 원)

(39.7%)

4,678

(40.2%)

과학기술

정보통신부

645

(12.8%)

714

(6.1%)

교육부

39

(0.8%)

88

(0.8%)

국토

교통부

26

(0.5%) 97

(0.8%)

기상청

147

(2.9%)

101

(0.9%)

농촌

진흥청

82

(1.6%)

103

(0.9%)

보건

복지부

65

(1.3%)

48

(0.4%)

산림청

109

(2.2%)

119

(1.0%)

중소벤처

기업부

151

(3.0%)

186

(1.6%)

해양

수산부

194

(3.8%) 326

(2.8%)

기타

46

(0.9%)

35

(0.3%)

환경부

1,538

(30.5%)

5,153

(44.2%)

산업통상

지원부

2,000

266

(5.3%)

247

(2.1%)

국·공립

연구기관

571

(11.3%) 1,014

(8.7%)

민간기업

394

(7.8%)

876

(7.5%)

공공기관

448

(8.9%)

1,467

(12.6%)

지자체출연

연구기관

65

(1.3%)

135

(1.2%)

의료기관

139

(2.8%) 574

(4.9%)

기타

160

(3.2%)

927

(8.0%)

전문생산기술

연구소

1,891

2,660

(22.8%)

대학

1,108

(22.0%)

3,746

(32.2%)

정부출연

연구기관

(37.5%)

1,602

(31.8%)

1,834

(36.4%)

363

(7.2%)

594

(11.8%)

320

(6.3%)

329

(6.5%)

4,191

(36.0%)

3,088

(26.5%)

455

(3.9%)

1,106

(9.5%)

835

(7.2%)

1,970

(16.9%)

시험용

분석용

교육용

계측용

생산용

기타

28

29

Jun. 2025.

vol. 06

국가연구개발혁신법에 따르면, 연구개발성과는 유형·무형을 포함한 다양한 형태로 정의된다. 이러한 성과의 실질적

확산을 위해서는 R&D 후속 지원—즉, R&D 이후에 이루어지는 추가 기술개발, 사업화, 인프라 구축 등을 포함한

사업화 과정에 대한 체계적인 지원—이 중요하다. 이 과정에서 연구시설·장비의 유지·관리·공동활용 등이 필수적인

조치로 요구된다.

실증(demonstration)은 기술이 산업적 맥락에서 유효성을 확보하고 사업화 가능성을 입증하는 중요한

매개단계로 기술성숙도(TRL) 5~7단계에서 수행되며, 이를 통해 연구개발성과가 사업화로 연결될 수 있다.

이때 연구시설장비는 단순한 실험·분석 도구를 넘어, 기술의 성능검증, 신뢰성 평가, 시험·인증 등 제품화와

상용화를 위한 핵심 수단으로 작용한다.

특히, 고가의 연구시설장비를 독자적으로 확보하기 어려운 중소기업의 경우, 연구시설장비를 활용한 시작품

제작, 시험인증, 기술검증 등의 실증지원은 제품의 시장 진입에 결정적인 요소가 된다. 중소기업은 고가의 장비

구축이 어려운 경우가 많아, 공동활용과 중고장비 이전 등을 통해 실증을 지원받는 것이 매우 중요하다. 과거에는

영리기관이 직접 장비를 구축했지만, 파산이나 매각 등으로 국가 자산이 사유화되는 문제들이 발생함에 따라,

현재는 비영리기관을 중심으로 연구시설장비를 소유하고, 영리기관은 이를 활용하는 구조로 전환되고 있다.

이러한 변화는 공유경제의 관점에서 연구시설 장비를 효율적으로 활용하고, 정부의 재정투자 가치를 제고하며,

나아가 국가 차원의 기술경쟁력 강화로 연결될 수 있다. 실제로 지난 15년간 연구시설 장비 정책은 단순한

구축 및 관리 중심에서 점차 활용 중심으로 발전해왔으며, 최근에는 이러한 활용정책을 연구 중심에서 사업화

중심으로 전환해야 한다는 요구가 커지고 있다.

향후 연구시설 장비 지원확대(활성화) 제언

이 사업은 국가전략기술과 관련된 정부 출연연구기관, 4대 과기원, 정부 직할연구기관을 중심으로 첨단 연구시설·

장비의 집적 및 고도화, 전문인력 양성, 거점 기반의 공동활용 체계 구축(예: 운영비 자립, 바우처 지원 등)을

지원하는 것으로, 정부는 2025년 20억 원을 시작으로 최대 10년간(1+3+3+3) 예산을 단계적으로 확대해

나간다는 계획이다.

[그림5] 기술성숙도(TRL) 및 R&D단계의 실증영역

기초연구 단계

기술성숙도(TRL)

기초연구

연구개발단계

실험 단계

응용연구

시작품 단계

실용화 단계

개발연구

사업화 단계

실증(Demonstration)영역

1단계

2단계

3단계

4단계

5단계

6단계

7단계

8단계

9단계

기본원리

발견

기술개념과

적용분야

확립

분석과

실험을 통한

기술개념

검증

연구실

환경에서의

Working

Model 개발

유사환경

에서의

Working

Model 검증

유사환경

에서의

프로토타입

개발

실제환경

에서의

시제품 데모

상용제품

시험평가 및

신뢰성 검증

상용제품

생산

VIEWPOINT

기업의 효율성과 경쟁력을 높인다, 국가 연구시설 장비 활용 지원

[1] 과학기술정보통신부(2022), 「제3차 국가연구시설장비 고도화계획(2023~2027)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 안건 제5호(제34회), 2022.11.29.

[2] 과학기술정보통신부(2025), 「2023년도 국가연구시설장비 조사·분석 보고서」, 2025.1.31.

[3] 과학기술정보통신부(2025), 「2025년도 국가연구지원시설 고도화사업 신규과제 공모」, 과학기술정보통신부 공고 2025-0330호

[4] 국가연구시설장비진흥센터(2025), 「2024년도 국가연구시설장비진흥센터 사업 실적 및 계획 보고서」, 2025.1.31.

[5] 조용래, 유상욱, 김명순(2017), 「정부 연구성과 실증사업의 유형과 추진전략」, 『STEPI Insight』, 제210호, 과학기술정책연구원

[6] OECD (2015), Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The

Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris.

[ 참고문헌 ]

정석인 부장 | 한국기초과학지원연구원 연구인프라혁신부

한국기초과학지원연구원 부장

(공학박사, 책임기술원)

한국기술혁신학회 운영위원장/상임이사

한국창업학회 감사/상임부회장

충북대학교 겸임교수

한밭대학교 겸임교수

한국전자통신연구원 선임기술원

2013.12.

- 현재

2025.01.

- 현재

2022.01.

- 현재

2023.03. - 2025.02.

2021.09. - 2023.08.

2010.09. - 2013.12.

이는 단순한 정책 방향의 문제가 아니라, 성과의 활용 없이 존재하는 연구개발은 정부와 시장 모두에게 수용되지

않는 현실을 반영한다. 미국 등 주요 선진국들도 이미 연구개발과 사업화를 병행하는 정책을 통해 기술혁신과

산업 경쟁력을 강화하고 있다.

이에 우리나라 역시 연구개발의 전주기 속에서 실증단계를 강화하고, 이를 뒷받침할 수 있는 연구시설 장비의

확충 및 공동활용 체계를 지속적으로 발전시켜야 한다. 특히, 중소기업의 기술 사업화 지원을 위한 산업연계형

활용정책을 확대하고, 연구개발기관·대학 등 비영리기관이 실증과 사업화 지원의 거점이 되어야 한다. 결국,

연구시설 장비 정책은 기존의 관리 위주, 연구 위주 체계에서 벗어나, 활용 중심, 그리고 사업화 중심의 실증

지원체계로 전환되어야 함을 의미한다. 이는 국가 연구개발 투자의 실질적 성과 확산을 가능하게 할 뿐만

아니라, 산업 전반의 기술혁신과 중소기업의 경쟁력 강화를 견인하는 전략적 선택이 될 것이다.

30

31

Jun. 2025.

vol. 06

AI 기술의 급속한 발전은 산업 전반에 구조적 변화를 일으키고 있으며, 의료

분야도 예외는 아니다. 특히 의료 AI 기술은 제품 수명주기가 짧고 시장

수요 변화 속도가 빨라, 빠른 실증과 적용이 중요한 과제로 부상하고 있다.

의료 분야에서는 전자의무기록(EMR, Electronic Medical Record)이나

진단 보조 소프트웨어(CDSS, Clinical Decision Support System) 등 의료

서비스의 디지털화가 빠르게 진행되고 있으며, 이 과정에서 AI와 데이터는

질환 진단의 정확도 향상과 의료 효율성 제고에 핵심적인 역할을 하고 있다.

과거 아날로그 중심의 의료체계와는 달리, 최근에는 의료데이터를 대규모로

축적할 수 있는 기술적 기반이 마련되고 있다. 유전체 정보, 비정형 의료 데이터,

라이프로그 등 방대한 의료데이터의 축적은 5G 등 고도화된 네트워크

인프라와 AI 기술의 융합을 통해 새로운 AI 기반 의료서비스를 지속적으로

창출하고 견인하고 있다.

X-ray, MRI, 병리데이터, 유전체 정보 등 다양한 데이터는 AI를 통해

정밀 분석되며, 심전도, 혈압, 혈당 등 생체신호 분석으로 조기 위험 감지와

예측 진단이 가능해지고 있다. 이는 경험 중심의 기존 의학을 넘어서는

새로운 의료 패러다임을 제시한다. 본 글에서는 이러한 흐름에 대응한

‘닥터앤서(Dr. Answer)’ 프로젝트의 추진 배경과 실증의 개념 그리고 성과를

살펴보면서 기술사업화 촉진을 위한 실증지원의 중요성을 조명해 보고자 한다.

들어가며

VIEWPOINT

시장진입을 앞당기는 실증지원 – 의료AI 사례를 중심으로

문장원 본부장 / 정보통신산업진흥원

시장진입을 앞당기는 실증지원

의료AI 사례를 중심으로

I N T E L L I G E N C E

A R T I F I C I A L

32

33

Jun. 2025.

vol. 06

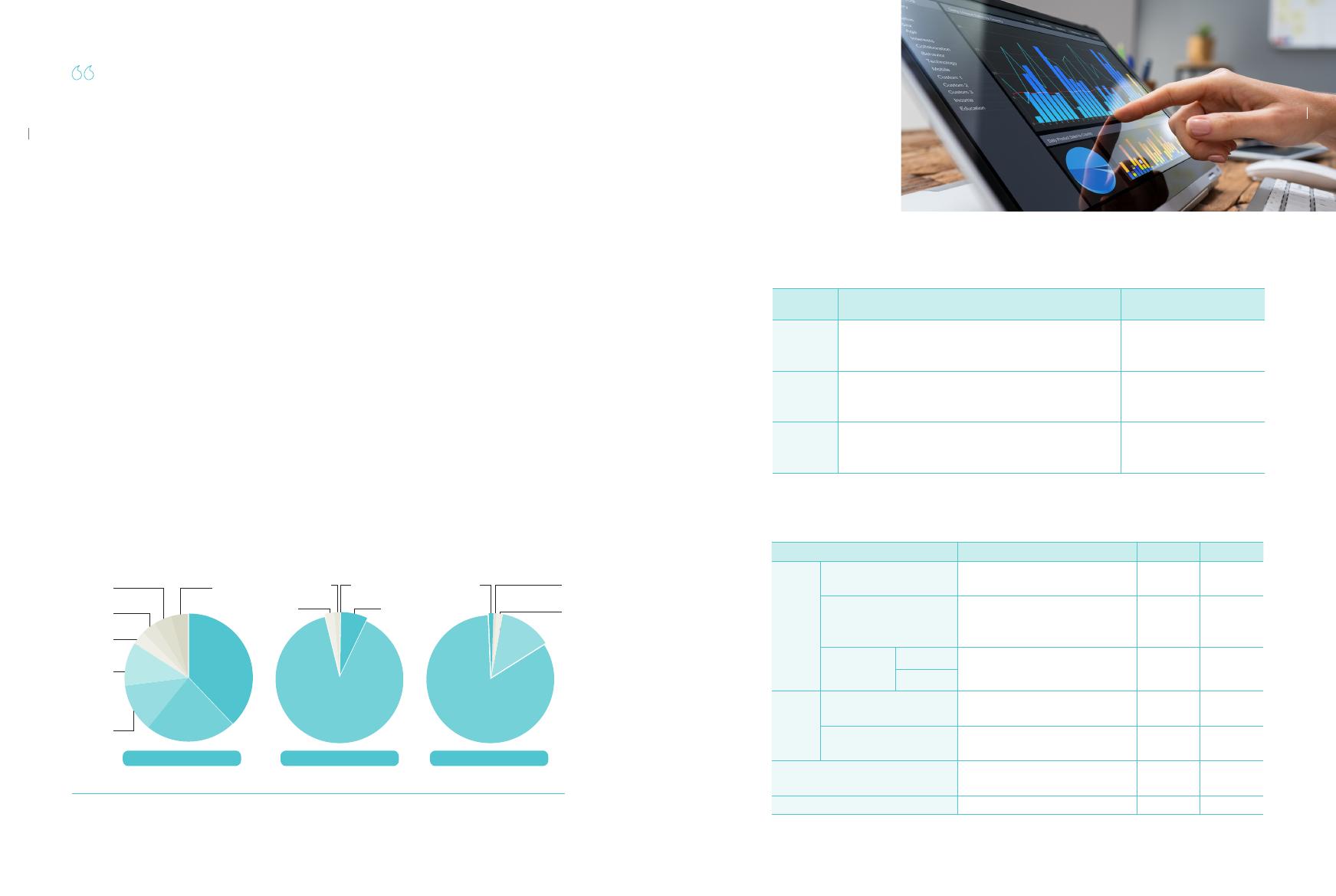

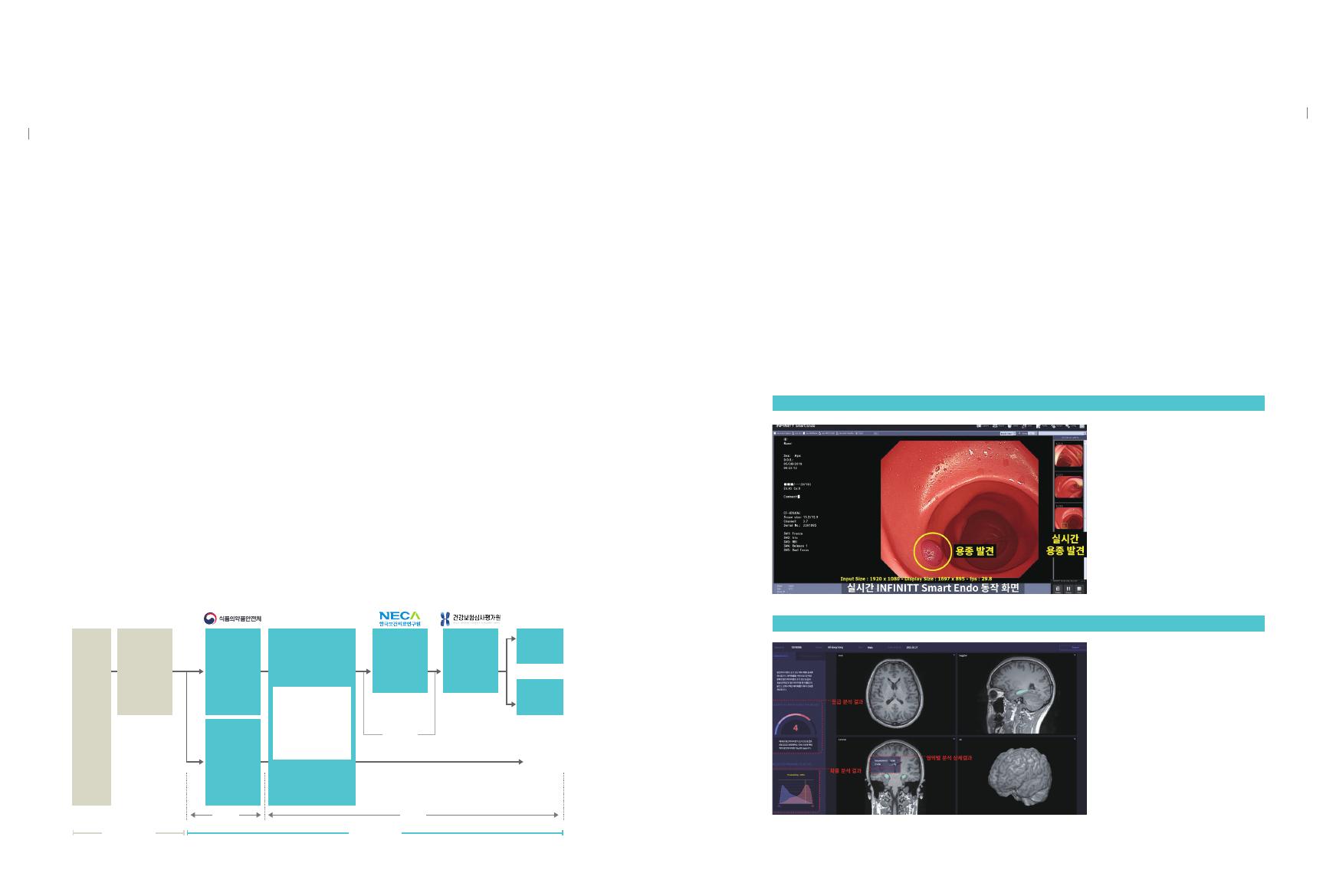

의료 분야에서 확산 중인 AI가 불러일으키는 변화는 기술진화와 사회수요가 맞물려 상호작용하면서 견인되고

있다. 단순한 기술 발전(Technology Push)에 그치지 않고, ‘고령화, 만성질환 증가, 소득 향상 등 사회적 수요

확대(Demand Pull)’와 맞물려 예방 중심의 의료서비스로의 전환이라는 의료 패러다임의 진화를 가속화시키고

있는 것이다. 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 이러한 흐름에 선제적으로 대응하기 위해 AI 기반

정밀의료 개발을 위한 ‘닥터앤서(Dr. Answer)’ 프로젝트를 추진해 왔다. 닥터앤서는 “의료 빅데이터를 기반으로

의사의 진단과 치료”를 지원하는 것에 주안점을 둔다. 이는 ”무엇이든 대답해주는 AI 의사”를 표방하며, 의료

빅데이터를 분석하여 진단과 치료에 대한 최적의 답을 제시하는 AI 기반 솔루션 개발을 의미한다.

정보통신산업진흥원은 2018년부터 데이터·인공지능 기반 정밀 의료솔루션이라고 할 수 있는 닥터앤서 개발

지원 등을 통해 진단 분야의 디지털 전환을 돕고 있다. 위암, 우울증, 피부질환, 당뇨병, 폐암, 폐렴, 전립선증식증,

간암, 뇌경색, 간질환, 고혈압, 갑상선암 등 12개 질환 관련 24개 AI 의료 SW 개발·고도화 및 의료기기 인허가 획득

추진 중에 있다. 특히, 닥터앤서 2.0 프로젝트는 2021년부터 2024년까지 추진되었으며 총 49개 기관 390여명의

전문인력들이 투입되는 등 대규모로 이루어졌다. 여기에 1, 2, 3차 병원 실증과 더불어 유관기관 협력을 통한

인허가 등을 추진하였다. 인허가 경험이 있는 기업의 노하우 공유도 기술사업화에 중요한 역할을 했다.

의료 AI 혁신 R&BD : 닥터앤서 프로젝트

VIEWPOINT

시장진입을 앞당기는 실증지원 – 의료AI 사례를 중심으로

[그림1] 닥터앤서 도입 변화상

<표1> 닥터앤서 2.0 개발현황

질환

예측/분석

진단

치료

예후관리

위암

인공지능 기반

위암 예측 SW

인공지능기반 위내시경

진단 보조 SW

우울증

환자면담기록 기반

우울증 발생예측 SW

약제 사용이력 및 음성

데이터 기반 치료반응

모니터링 SW

피부질환

부위별 피부영상 기반

피부암 감별진단 보조

SW

남성형 탈모 치료계획

수립을 위한 모발밀도

분석 SW

당뇨병

임상정보, 유전체를

이용한 당뇨병 예측 SW

당뇨병성 신장 합병증

예측 SW

폐암

CT, PET-CT를 활용한

영상기반 폐암 판독지원

SW

저선량 CT에서 형태적

분류 가능한 폐암 진단

SW

폐렴

성인 폐렴 진단 및 치료

지침 제시 SW

소아청소년 폐렴 치료

지침 제시 SW

전립선

증식증

전립선증식증 진단보조

SW

전립선증식증 예후 관리

및 수술대상자 식별 SW

간암

만성 B형간염에서

간암 발생 예측 SW

간암의 근치적 치료 후

재발 예측 SW

뇌경색

뇌MR 영상 기반

발병시간 예측을 통한

뇌경색 진단 AI

뇌MR 영상 기반 뇌출혈

병변 검출 SW

간질환

약물 유발 간손상 예측

을 통한 간질환 진단 SW

B형간염

약물치료 관리 SW

고혈압

일상혈압 분석 진단 및

혈압관리에 따른 예측

SW

고혈압 질환자의 합병증

예후관리 SW

갑상선암

갑상선 암 재발 예측 SW

흉부 CT에서 갑상선결절

검출 AI SW

도입 전

의사의 경험에 의존

개인 맞춤형 AI 주치의

- 진단 정확도 개선

- 진료시간 단축

- 진료비 절감

ICT+의료 융합 신시장 진출

- 신규 일자리 창출

- 해외 시장 진출 등

도입 후

“의료 분야에서 확산 중인 AI가 불러일으키는 변화는

기술진화와 사회수요가 맞물려 상호작용하면서 견인되고 있다.

과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원은 이러한 흐름에 선제적으로 대응하기 위해

AI 기반 정밀의료 개발을 위한 ‘닥터앤서(Dr.Answer)’ 프로젝트를 추진해 왔다.

34

35

Jun. 2025.

vol. 06

닥터앤서는 AI 솔루션 개발만이 아니라, 성공적인 의료현장 적용과 임상 유효성 검증을 위해 국내외 실증을

추진하였다. 기술개발 성과의 사업화 前단계(상용모델개발) 기술로 발전시키기 위한 추가연구 지원 체계를

마련하여 실증지원도 아울러 진행한 것이다. 이는 기술개발 성과의 완성도를 시장니즈에 부합하는 수준으로

발전시키기 위한 추가지원 형태로 이루어졌다. 본 프로젝트가 단순한 기술개발을 넘어, 실증과 인허가 지원 등

사업화 단계까지 연계한 R&BD(Research & Business Development)의 대표 사례로 평가받는 이유다.

이외에도 공인인증기관을 통하여 개발한 기술의 성능 등을 검증하도록 유도하여 병원 등에서 도입하는 것에

필요한 신뢰성을 확보하고자 노력하였다. 예를 들어, 기술개발 후, 의료기관을 통한 임상검증을 추진하였고,

식품의약품안전처를 통한 인허가 획득지원을 통해 개발된 SW의 정확성·안전성 검증과 실증 절차를 거쳤다.

질병 예측ㆍ분석, 진단보조, 예후 관리 등 진료의 전주기 관점에서 의료진의 진료를 지원하는 AI 정밀의료

소프트웨어 개발 및 임상검증을 통해 식약처 인허가까지 획득할 수 있도록 지원한 것이다. 닥터앤서 프로젝트의

실증개념과 범위는 <그림 2>와 같다.

이와 같이 R&D를 통해 개발된 닥터앤서 소프트웨어는 본격적인 상용화에 앞서, 안전성·유효성·효용성·사용성

등을 입증하기 위해 다기관 검증(실증)을 추진하였다. 실증 과정에서 ICT 기업들은 실제 의료기관에서의 경험을

통해 AI 솔루션의 완성도를 높이는 데 큰 도움을 얻었으며, 이는 제품의 고도화로 이어졌다. 특히, 병원마다

진료 환경과 장비가 상이한 현실에서, 다양한 기관에서의 일관된 성능 입증은 국내 확산의 필수 조건이므로,

이러한 실증은 단순한 테스트를 넘어 의료 AI의 시장 진입을 위한 핵심 절차라 할 수 있다.

다른 한편, 해외 병원과의 교차 검증을 통해 글로벌 진출의 교두보도 마련하였다. 예를 들어, 한국에서 개발된

소프트웨어를 싱가포르 병원에 설치해 현지 인프라에서의 적합성을 점검하고, 싱가포르와 사우디의 병원

데이터를 활용하여 AI 모델의 성능을 객관적으로 검증하였다. 이 과정은 단순한 기술 검증을 넘어, 임상적

유효성과 기술 적용 가능성을 종합적으로 분석하는 계기가 되었다. 더 나아가, 소프트웨어 시연 및 사용자

피드백 수렴을 통해 실질적인 임상 가치와 현장 적용성을 평가하였으며, 이러한 국제적 실증은 한국 의료 AI의

해외 진출 기반으로 작용하였다. 특히, 한국 식약처와 싱가포르 보건과학청(HSA)이 공동 개발한 인공지능

의료기기 임상시험 가이드라인을 바탕으로 인허가 절차를 연계해 나가며, 글로벌 진입을 위한 제도적 기반도

함께 확보해 나갔다.

실증 개념 및 범위

VIEWPOINT

시장진입을 앞당기는 실증지원 – 의료AI 사례를 중심으로

[그림2] 닥터앤서 프로젝트 실증 개념 및 범위

AI 의료

SW

의료기기

품목질의

시장진입

Yes

No

의료기기

인허가

급여

비급여

다기관 검증

비의료기기

- 검증방법론 설계

- 다기관교차검증

- 가이드라인 개발

- 효용성/사업성입증

기존기술

高

경제성

低

경제성

비용효과(Cost-effective) 입증

신의료

기술평가

(If 신기술)

제품 안전성 및

유효성 검증

급여여부

평가

임상 안전성 및

유효성 검증

1단계

2단계

개발사업

실증사업

닥터앤서는 다양한 질환에 특화된 AI 기반 의료 소프트웨어를 개발하며, 조기 진단과 치료 효과 향상에

기여하였다. 우선, 개발 중인 치매 진단 소프트웨어는 뇌의 영역별 부피 축소 정도를 AI로 분석하여 퇴행성

치매인 알츠하이머를 조기에 발견하고, 증상 악화를 예방할 수 있도록 설계되었다.

관상동맥 석회화 자동진단 소프트웨어는 병변의 위치를 자동 검출하고 석회화 점수를 산출하는 기능을 통해

측정 정확도를 95%까지 향상시켰으며, 뇌출혈 및 뇌동맥류 진단 소프트웨어는 병변의 위치와 출혈 여부를

신속히 분석하여 응급 치료의 골든타임 확보에 크게 기여하고 있다. 대장암 조기 진단에도 AI 기술이 효과를

보이고 있다. 기존의 용종 간과율이 19~26%에 달했으나, 닥터앤서를 통해 간과율을 8%로 낮춰 대장암 조기

진단과 치료 가능성을 높였다. 이외 의미 있는 사례로, 출생 후 발달 지연으로 세 살이 되도록 고개조차 들지

못했던 한 남아에게 닥터앤서를 적용한 결과, ‘선천성 근무력증’이라는 희귀질환을 단 15분 만에 진단하고,

신경전달물질 투여를 통해 1개월 만에 증상이 호전되는 성과를 거두었다. 이는 기존에 약 5년 이상 소요되던

희귀질환 진단 기간을 획기적으로 단축한 사례이다.

기술사업화 성공 사례

<표2> 기술사업화 주요 예시

현재

74~81% 진단정확도(용종 간과율19~26%)

개선

의료진이 대장용종을 놓치지 않도록 진단정확도

92%로 향상(용종간과율 8%)

현재

의료진 진단 편차, 불필요한 비급여 검사 발생

개선

조기 치매진단으로 치매예방 및 불필요한

검사 감소로 발생하는 진료비 감소 가능

내시경 영상 기반 대장용종 분석 SW

치매 조기 진단 SW

36

37

Jun. 2025.

vol. 06

닥터앤서 소프트웨어는 식약처의 ‘혁신의료기술평가 제도’를 기반으로, 시장 조기 진입 기반을 마련하였다.

이 제도는 혁신적이고 첨단성이 높은 의료기기에 대해 안전성과 잠재적 가치를 평가한 후, 예비분류 코드

(가상 보험 등재 코드)를 부여하고, 고시를 통해 신속한 허가·심사를 가능하게 하고 있다. 이를 통해 닥터앤서의

질환별 AI 소프트웨어는 의료현장에 선제적으로 도입될 수 있는 기반을 마련하게 되었다. 이를 뒷받침하기

위해, 정보통신산업진흥원과 식약처는 2020년 3월 인허가 협력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결

하였으며, 지속적인 협력체계를 구축하고 있다. 이러한 기관 간 협력은 의료 AI 기술의 제도적 수용성과

실질적 확산에 큰 역할을 하였다. 닥터앤서 프로젝트의 성공 요인은 크게 세 가지 측면에서 설명할 수 있다.

첫째, AI를 통해 방대한 의료데이터와 영상을 효율적으로 분석·판독함으로써, 실제 국민과 의료현장이 필요로

하는 ‘가려운 곳을 정확히 긁는’ 실용적 기술로 발전했다는 점이다.

둘째, 고품질 의료데이터 확보, 체계적 연구개발, 객관적인 임상시험이 가능한 의료현장의 요구를 반영한

컨소시엄 기반의 협력 체계가 본 사업을 뒷받침하고, 의료진과 AI 전문가가 긴밀히 협력할 수 있도록 설계된

전문적 운영 구조는 ICT와 의료의 융합을 효과적으로 실현하는 기반이 되었다.

셋째, 상용화를 염두에 두고 ‘닥터앤서’ 브랜드를 전략적으로 기획하고, 국내외 상표권 등록을 통해 체계적인

홍보와 사업화 기반을 마련한 점도 주목할 만하다. 기술개발이 실제 시장성과로 연결되기 위해 필요한 일련의

전략을 충실히 갖춘 대표적인 사례라 할 수 있다.

의료 AI의 경우, 기술ㆍ제품 수명 주기가 짧고 시장 수요 변화가 빠르게 전개되고 있다. 닥터앤서 프로젝트의

성공 요인들은 의료 AI R&D 성과의 사업화를 추진하려는 기업들에게 신속한 사업화 후속 지원이 무엇보다

필요함을 시사한다. 또한 R&D 성과를 해외 시장에 맞게 실증하고 업그레이드하는 글로벌화를 위한 후속

지원도 요구된다.

이제 닥터앤서는 새로운 전환점을 맞이하고 있다. 에이전틱 AI, LLM 등 최신기술과 기존 닥터앤서 성과물의

융합을 통해 전주기 의료 서비스로 고도화하고, 설명 가능한 AI 및 신뢰성 확보를 기반으로 국내외 시장 확산을

이어가는 차세대 ‘닥터앤서’를 기대해본다.

결론 및 시사점

문장원 본부장 | 정보통신산업진흥원 AI융합본부

정보통신산업진흥원 본부장

정보통신산업진흥원 디지털헬스사업추진단장

2024.03.01. -

현재

2022.06.01. - 2024.03.01.

VIEWPOINT

시장진입을 앞당기는 실증지원 – 의료AI 사례를 중심으로

PRIME

MOVER

기술사업화 성공, 기술이전에서 시장성과 창출까지

이철희 대표 | ㈜딥인스펙션

출연연, 연구성과 활용기업의 성장을 책임진다

조재현 본부장 | 한국생산기술연구원

공공연구성과의 가치구현 조력자, 연구산업

박한오 회장 | 한국연구산업협회

1

2

3

R&D를 통해 개발된 닥터앤서 소프트웨어는 본격적인 상용화에 앞서,

안전성·유효성·효용성·사용성 등을 입증하기 위해 다기관 검증(실증)을 추진하였다.

실증 과정에서 ICT 기업들은 실제 의료기관에서의 경험을 통해 AI 솔루션의 완성도를 높이는

데 큰 도움을 얻었으며, 이는 제품의 고도화로 이어졌다.

공공기술, 기업의 날개를 달다 :

기술사업화 지원의 힘

38

기술사업화 성공,

기술이전에서 시장성과 창출까지

CHEOL-HEE (BRYAN) LEE

PRIME MOVER

이철희 대표 / ㈜ 딥인스펙션

딥인스펙션은 지난 10년 동안 인프라시설 및 에너지시설의 안전점검이라는 카테고리 안에서 관련

기술들을 꾸준히 개발해 왔다. 시설물의 표면을 촬영하는 4K급 고해상도 카메라와 300W LED 조명으로

구성된 주행 중 영상 촬영 장비인 딥스캐너(Deep Scanner), 인공지능 알고리즘 기반으로 영상데이터에서

균열 폭 0.1mm 이상의 미세균열 및 결함을 검출하고 정량화하는 소프트웨어인 딥인스펙터(Deep

Inspecter), 클라우드 기반으로 결함이 포함된 영상을 라벨링하는 소프트웨어인 딥라벨(Deep

Label+), 대형 인공지능 모델의 학습을 빠르게 할 수 있는 분산 딥러닝 플랫폼 기술 기반의 소프트웨어인

딥부스터(Deep Booster) 등이다. 최근에는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 기반으로 딥인스펙터와

딥스캐너의 웹서비스를 출시해 국내외 시장에 적극 알리고 있다.

인공지능 원천기술을 개발해 온 딥인스펙션은 영상분야에서 국내 최초로 설명가능 인공지능 기술의

특허 출원 및 등록, 영상 AI 분야 국내 최초 신기술(Net 898호) 인증, 영상 AI 분야 GS 인증을 획득하는

등 기술력을 인정받았다.

딥인스펙션은 딥러닝과 영상데이터를 활용해 공항, 댐, 원자력발전소, 태양광패널 등

주요 인프라시설 및 에너지시설의 안전 점검을 자동화하는 기술과 서비스를 개발하는 벤처기업이다.

또한, 한국전자통신연구원(이하 ETRI)의 연구소기업이기도 하다.

이철희 대표는 기존의 노동집약적인 안전점검·진단 분야에 인공지능 기술의 도입으로 인한

파급력이 클 것이라는 판단으로 2015년 6월 창업했다.

이철희 대표는 창업 후 캘리포니아에서 열린 인공지능 및 블록체인 관련 컨퍼런스에 참석해

정부관계자, 빅테크기업 임직원 및 컨퍼런스 참가자들의 다양한 의견을 들으면서

본격적인 인공지능 시대가 올 것을 더욱 확신할 수 있었다고 한다.

AI 활용 인프라시설 안전점검 기술 개발

㈜딥인스펙션

이 철 희 대표

41

Jun. 2025.

vol. 06

40

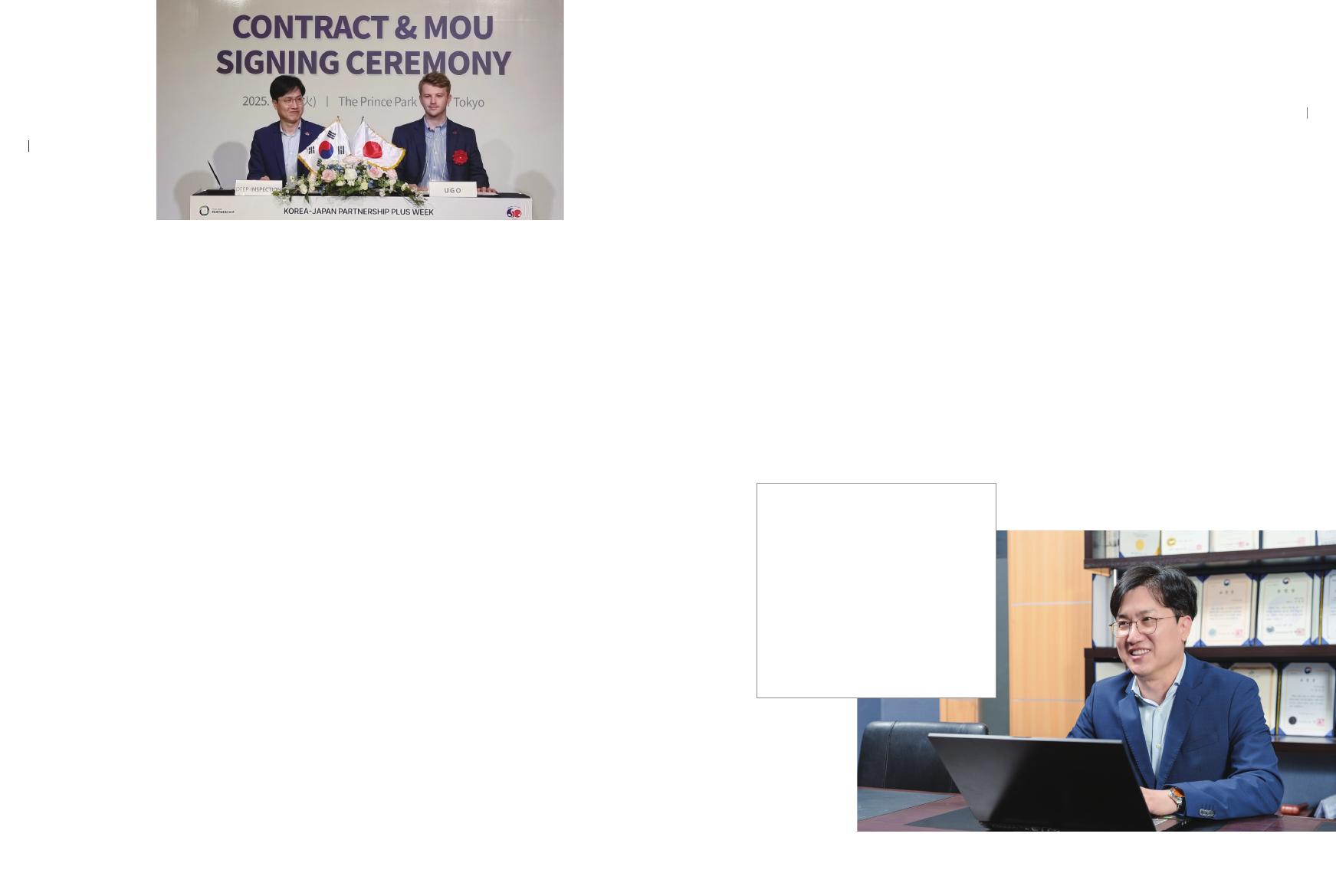

딥인스펙션은 2년 전부터 해외시장 진출에도 힘을 쓰고 있다. 해외의 인프라 안전점검 시장은 국내의

최소 20배 규모로 인프라 안전점검 사업을 하는 입장에서 굉장히 매력적인 시장이다. 딥인스펙션의 제품은

소프트웨어 중심으로 운영되기 때문에 언어와 법령의 차이만 파악하면 큰 자본을 들이지 않아도 현지화가

가능하다는 장점이 있다. 이철희 대표는 시장조사 결과, 나라마다 기술을 받아들이는 분위기가 다르다는

것을 감지했다. 대한무역투자진흥공사(이하 KOTRA) 밀라노무역관을 통해 알아본 서유럽은 AI 관련 행사가

드론 전시회나 있을 정도로 AI에 대한 관심이 상대적으로 적은 데 비해 일본, 싱가포르, 두바이 등지는

정부 차원에서 첨단 혁신 기술에 적극적으로 나서고 있어 글로벌 진출을 위한 국가별 차별화된 전략을

세우는 중이다.

국내의 최소 20배 규모 해외시장 진출에 힘 기울여 성장 동력 확보

“면밀한 해외 시장조사 끝에 시설물안전법이 잘 정비되어 있고,

국토면적이 크고 인프라가 발달한 국가들을 주요 진출 대상으로 설정했습니다.

북미에서는 미국과 캐나다 일부 주가 있고요. 유럽은 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인을

생각하고 있습니다. 아시아권에서는 싱가포르, 일본, 타이완, 두바이에서 가능성이 보였습니다.”

PRIME MOVER

이철희 대표 / ㈜ 딥인스펙션

딥인스펙션은 지난 10년간 누구도 가지 않은 길을 개척하며, 인공지능 특허 등록 17건, 해외 PCT

(Patent Cooperation Treaty; 특허협력조약) 출원 2건, 신기술 인증 1건, GS(Good Software) 인증

2건, 혁신제품 인증 1건 등의 실적을 거두었다.

이철희 대표는 “지난 10년 동안 인프라시설의 AI 안전점검진단이라는 키워드에서 벗어나지 않으려는

노력을 많이 했습니다. 시설물안전법에 정의되어 있지는 않지만, 중요한 인프라시설 중 하나인 공항

시설물도 2020년부터 사업 분야로 확장하려고 하고요. 지난해부터는 양수발전소, 수력발전소,

원자력발전소, 태양광 발전 시설과 같은 에너지시설까지 사업을 넓히고 있습니다.”라고 사업 분야의

변천사를 짤막하게 설명했다. 사업 확장을 위해서 타깃 프라이스가 높은 시장을 개척하는 모습이다.

최근에는 사업 영역을 더욱 확장해 주거 건축물 안전진단 분야에서도 실적을 거두고 있다. 입주 전

아파트의 미세균열을 감지해 낼 수 있는 로봇이 직접 실내 공간을 촬영하고, AI로 정밀 점검하는 새로운

사업 모델을 서비스하고 있다. 건설사 입장에서는 민원 소지를 줄여 기업 손실을 최소화할 수 있다.

아직 경쟁사가 없는 분야여서 새로운 비즈니스 모델로 관심을 기울이고 있다.

10년 전, 비상장 주식을 처분해서 마련한 수억 원으로 초기자본을 마련해 출발했던 딥인스펙션은 현재 기업가치

450억 원으로 평가받을 정도로 성장했다. 이러한 딥인스펙션의 성장에는 2019년 ETRI와의 기술이전이 발판이

되었다.

“데이터의 빠른 처리를 위해 관련 기술을 찾던 중에 마침 ETRI AI 연구소 안신영 박사팀이 저희가 필요했던

분산 딥러닝 플랫폼 기술을 갖고 있다는 이야기를 듣고 소개를 받았습니다. 큰 AI 모델을 여러 대의 서버

GPU로 동시에 학습시키는 기술인데요. 복수의 서버나 PC를 클러스터로 연결해 고가의 슈퍼컴퓨터 없이도

대규모 AI 모델을 빠르게 학습시킬 수 있는 기술입니다.”

ETRI의 분산기술은 타사 대비 약 4배 빠른 처리 속도로 딥인스펙션의 경쟁력을 높여줬다. 복수의 GPU를

연결해 병렬 분산처리로 수만 장의 영상을 48시간 안에 처리할 수 있었기 때문이다. 하지만, ETRI의 분산

딥러닝 플랫폼이 특정 프레임워크에만 적용돼 적용 범위가 넓지 않다는 한계는 해결해야 할 과제였다.

“ETRI가 2019년에 저희에게 기술을 이전할 때는 TensorFlow 1.x대 버전을 받았습니다. 전체 AI 모델 중

약 20% 정도만 적용이 되니 한계가 있었죠. 그래서 ETRI와 약 1년 정도 공동연구를 해서 지금은 50% 정도

적용이 되는 분산기술을 사용하게 되었습니다.”

하지만, 문제가 100% 해결된 것은 아니다. 새로운 프레임워크가 계속 나오는 현재 상황에서 50% 정도

가능했던 적용 범위는 축소될 수밖에 없기 때문이다. 이철희 대표는 이 문제를 해결하기 위한 대안으로

AI 데이터센터 구축을 구상 중이다.

ETRI 분산 딥러닝 플랫폼 기술협력 큰 도움

“해외 전시회에 참여해 보면 딥인스펙션에 대한 반응이 국내보다 더 뜨거운 것을 발견할 수 있습니다.

그렇다 보니 해외시장에 큰 기대를 걸게 됩니다. 앞으로도 KOTRA에서 진행하는 해외 전시회나

수출상담회와 같은 행사에 참여하는 한편 시설안전점검에 관심을 갖는 나라에 가서

IR(Investor Relations)과 미팅을 하면서 딥인스펙션을 적극 알릴 계획입니다.

또한 최근 글로벌 시장조사를 통해 SECOM(일본), AeroVironment(미국), GE Vernova(미국),

Schneider Electric(독일) 등 글로벌 거대 기업들이 인프라시설 및 에너지시설 안전점검 사업부를 신설하고

수천억 원의 매출을 올리고 있다는 자료를 확인하고 과거와 달리 빠른 속도로 디지털 기반의

안전점검 시장이 성장하고 있음을 체감할 수 있었습니다.”

딥인스펙션은 김포 한강시네폴리스 산업단지 내에 마련된 부지에 20MW 규모의 AI 데이터센터를 직접

구축하거나, 물류센터를 구조 변경해 AI 데이터센터를 구축하는 사업에 참여하는 두 가지 가능성을 열어두고

있다. 하지만 AI 데이터센터 인허가 및 전력 확보 문제는 쉽게 해결되는 게 아니어서 추이를 지켜보고 있다.

이철희 대표는 투자사들의 만류에도 불구하고 ETRI와 협업할 수 있는 사업이다 보니 AI 데이터센터 구축이 꼭

하고 싶은 사업이라고 밝힌다.

“ETRI의 기술은 AI 데이터센터에 적용하면 참 좋은 기술입니다.

AI 데이터센터 사업을 시작하면 자연스럽게 ETRI와 함께 지속적인 연구개발이 가능하고 적용 범위가

확장된 플랫폼 개발과 그리고 수익 창출이라는 선순환 구조를 가질 수 있게 될 것입니다.”

42

43

Jun. 2025.

vol. 06

이철희 대표는 정부출연연구기관의 공공기술을 활용해 기업을 성장시킬 수 있었지만, 공공기술을

사업화로 성공시키기까지 기업이 겪어야 하는 어려움은 간과되어서는 안 된다고 강조한다.

시간 자본이 필요한 공공기술, 트렌드 중심 정책은 아쉬워

“보통 공공기술 이전은 TRL 5단계 정도에서 이루어집니다. 기업은 그것을 9단계까지 끌어올려야 사업화를

할 수 있는 거지요. 그 과정이 결코 쉽지 않기에 기업이 혼자 감당하기에는 벅찹니다.

출연연과 같이 공동연구를 하려고 해도 시간이 많이 걸립니다. 수익을 만들어내야 하는 기업 입장에서는

시간도 시간이지만, 연구비를 충분히 지원받을 수 없고 연구개발이 끝나면 기술 이전료까지 부담해야 하니

선뜻 나설 수 없는 게 현실입니다. 물론 사업화를 제대로 할 수 있다면 출연금이 없어도 합니다.

매출을 내면 되니까요. 그렇지 않을 때는 정부 지원금이 적은 연구를 수행하기는 어렵습니다.”

“최근 몇 년 사이, 메타버스에 집중했던 기업이 AI로 방향을 전환하는 사례를 보았습니다. 정부의 지원 정책이

너무 트렌드만 쫓는 점은 개선되어야 하지 않을까 싶습니다. 기업이 한 우물만 팔 수 있게 하는 환경이

아닌 거죠. 면밀한 시장조사와 분석 후에 비전 있는 시장이 어디고, 성장률이 높은 시장이 어디인지를

파악해서 집중 지원을 해야 한다고 생각합니다. 철저한 시장 분석을 통해 로드맵을 그려서 지원책을

발표해주면 기업들도 미리 준비할 수 있는데 그러지 못한 상황인 게 안타깝습니다.”

이철희 대표는 “정부의 R&BD 과제를 수행할 때는 사업화가 바로 될 수 있을 정도의 수준에서 비교적

넉넉한 시간과 균형 잡힌 연구비 배분 문제가 고려돼야 기업들의 참여가 많아질 것”이라고 진단한다.

10년 동안 변화하는 기업환경을 온몸으로 겪으며 딥인스펙션을 이끌어온 이철희 대표는 정부 차원의

일관된 정책 유지를 당부했다.

아울러 정책 홍보의 중요성도 강조한다. 열심히 찾아야 겨우 찾을 수 있다 보니 기업 입장에서는 아쉬움을

토로할 수밖에 없다.

이철희 대표는 여러 가지 어려움 속에서도 안전점검의 디지털 전환은 시대적인 요구라는 확신을 갖고

위기들을 극복하면서 하나하나 준비해 왔다고 밝힌다. 2022년과 2023년, 50억 원 규모의 시리즈 A

투자를 받은 데 이어 올해 시리즈 B 투자를 80억 원 받을 계획이다. 기업공개(IPO)는 앞으로 2년 6개월

후 쯤으로 전망하고 있다.

PRIME MOVER

이철희 대표 / ㈜ 딥인스펙션

기업을 경영한다는 것은 매주 해결해야 하는 일이 열 가지 이상은 되는, 어려운 일이라고 말하는

이철희 대표. 창업을 꿈꾸는 후배들에게 우리나라가 벤처하기에는 척박한 환경이라는 사실은 알고

시작하라고 운을 뗀다.

척박한 벤처 환경 인지하고 창업하기를

“어떤 투자사 임원에게서 ‘대한민국에서는 벤처가 성공하기 매우 어렵다’라는 말을 들었어요.

덩치 큰 대기업이 돈 되는 것은 다 하려 하고, 상장한다고 성공하는 것도 아니라는 겁니다.

그래서 그런 것들을 돌파할 자신이 있으면 사업을 계속하고 자신이 없으면 매각하는 게 낫다는 조언을 하더군요.

그렇다 보니 후배들에게 우선 대한민국의 벤처 환경은 그리 호락호락하지 않다는 이야기부터 해주고 싶습니다.

살아남기 위해서는 최소한 국내 1위나 강력한 2위, 글로벌 시장에서 10위권 안에 진입해야 하고

그렇지 않으면 지속 가능하지 않다는 생각을 갖고 출발해야 합니다.

시작 전 면밀한 시장조사를 한 후에 비즈니스 모델을 만들어야 합니다.”

인프라 시설의 안전점검이라는 시장에서 경쟁사들의 부침을 지켜보면서 딥인스펙션은 오늘도 앞으로

걸어가고 있다. 묵묵히 걸어 나가는 딥인스펙션으로 인해 대한민국의 안전이 더욱 견고해지고 있다.

“다른 대안이 없습니다.

유턴도 안 되고, IC도 없는 길입니다. 그저 쭉 가는 겁니다.”

이철희 대표 | ㈜딥인스펙션

(주)딥인스펙션 창업(대표이사, CEO)

한국에너지기술평가원 기획위원

한국인지과학산업협회 자문위원

과기부장관 표창장 수상

국토부장관 표창장 수상

머신러닝 전문가, 딥러닝 전문가, 빅데이터

전문가 과정(deeplearning.ai 등) 수료

구조공학 박사과정 수료

2015.07. -

현재

2022.09. -

현재

2022.08. -

현재

2021.12.

2021.07.

2016.09. -

2017.10.

2003.02.

44

45

Jun. 2025.

vol. 06

PRIME MOVER

조재현 본부장 / 한국생산기술연구원

출연연, 연구성과 활용기업의 성장을 책임진다

CHO JAE-HYUN

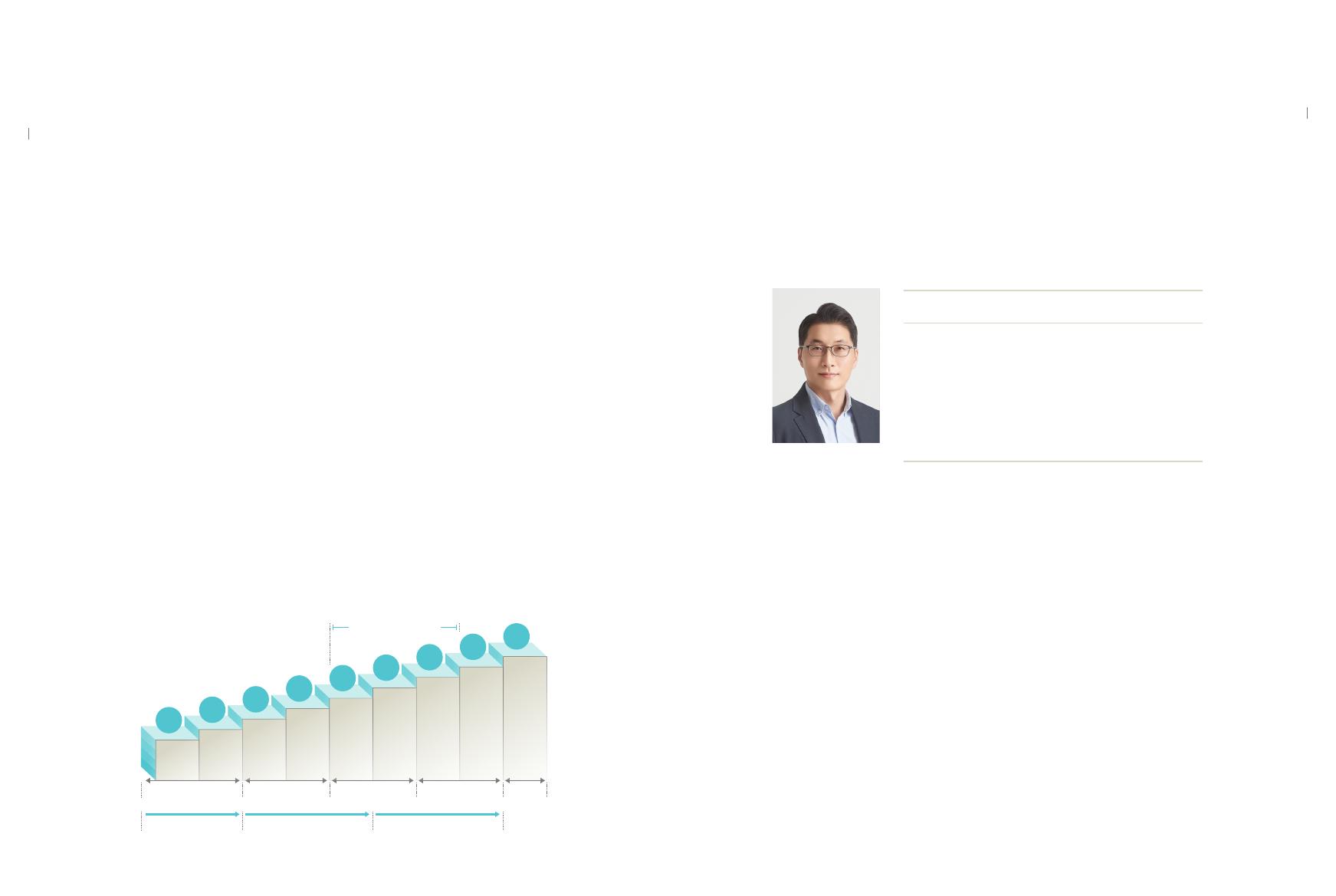

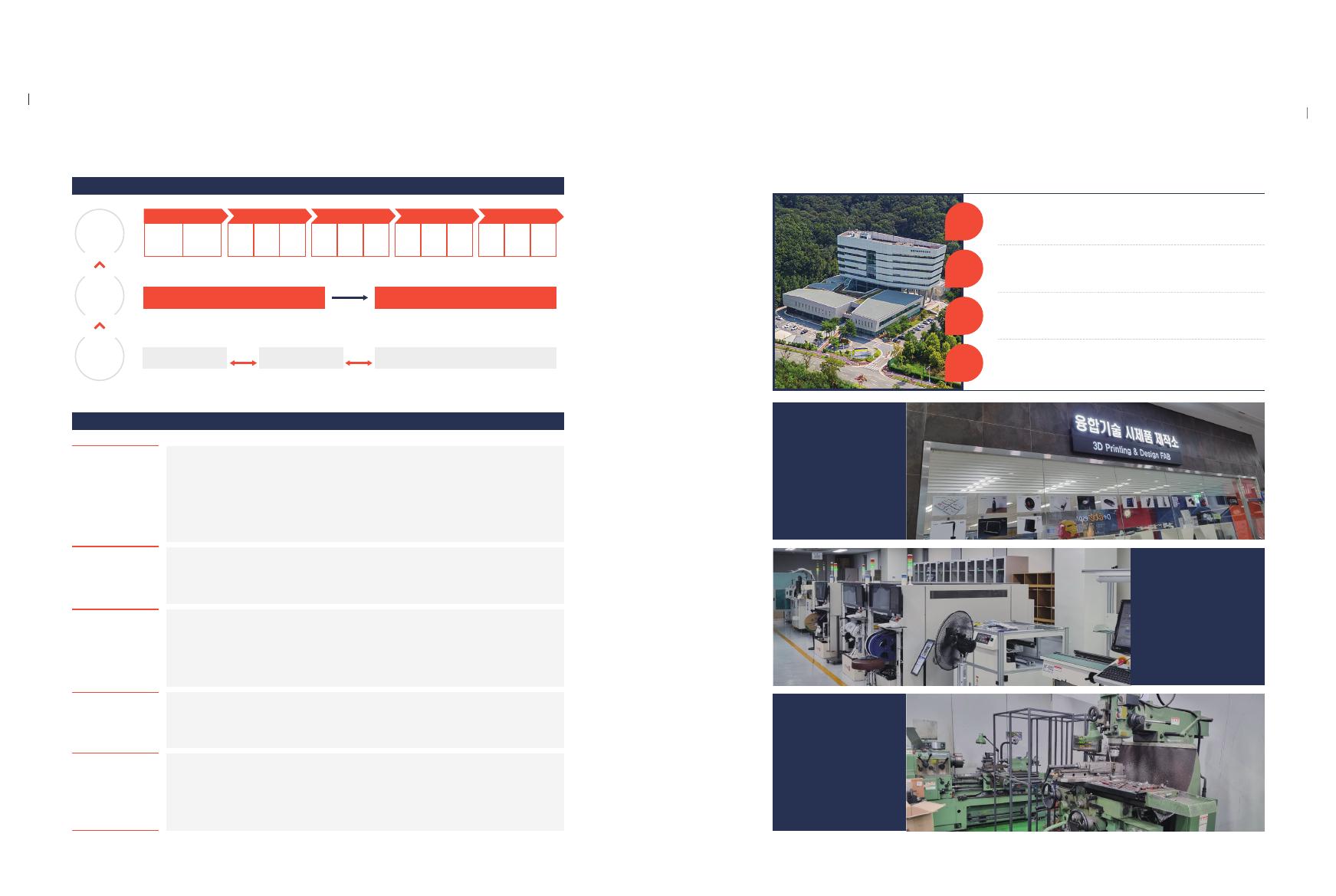

한국생산기술연구원(KITECH, 이하 생기원)은 생산기술 분야의 연구개발(R&D),

연구성과의 산업계 확산, 중소·중견기업 기술지원으로 국가 산업발전에 기여하기 위해

1989년에 설립된 정부출연연구기관이다. 우리 산업계의 기술 고도화라는 과제를 안고

개원한 생기원은 어느 출연연보다도 기술사업화에 무게 중심을 두고 있다.

생기원 기업협력본부 조재현 본부장은 “생기원은 사업화 직전까지의 연구를 수행하며

연구성과의 실용화(상용화)에 중점을 두고 있는 종합연구기관”이라고 명료하게

생기원을 소개한다.

한국생산기술연구원

조 재 현 본부장

‘생각을 기술로, 기술을 현실로! 지속가능한 제조미래 KITECH

생각을 현실로 만들 수 있게 하여, 대한민국의 지속 가능한 제조미래를 이끈다’

일상 속에 뿌리내린 기술사업화, KITECH

2020년 3월 코로나19가 기세를 떨치기 시작하던 무렵, 급작스러운 마스크 수요로 마스크

대란이 발생했다. 당시 마스크 제작에 필수적인 MB 필터(Melt Blown Filter)를 수입하기

어려워 대량 생산에 차질이 빚어졌다. 마스크 품귀 현상이 이어지자 국민들의 불안은

높아졌는데, 그때 나선 곳이 생기원이었다. 안산에 위치한 생기원 융합기술연구소에서

마스크에 사용되는 MB 필터 부직포 제조설비를 밤낮없이 가동해 MB 필터 부직포를

제공했다. 이는 생기원이 산업용 섬유그룹을 운영하는 실용화 전문 연구기관이어서 가능했다.

생기원에는 필터 시제품을 제작하고 실제 공정에서 테스트해 볼 수 있는 파일럿 플랜트가

설치돼 있어 MB 필터 부직포 수요를 맞출 수 있었다.

생기원은 실용화 중심의 종합연구기관으로서 전국에 걸쳐 많은 브랜치 사이트(지역조직)를

운영하고 있다. 조재현 본부장은 “생기원은 천안에 위치한 본원 외에 3개의 연구소가 인천,

안산, 천안에 각각 있습니다. 그리고 서남, 동남, 대경, 강원, 울산, 전북 및 제주에 7개 지역

본부를 운영하고 있습니다. 지역 본부 안에는 브랜치 센터들이 있고요.”라고 설명하면서,

전국에 뿌리를 내리고 있는 생기원 지역 본부의 역할로 ‘기업의 근접지원’을 강조한다. 즉, 기술의

수요자인 중소기업을 고려해 가까운 거리에서 기업과 협력해 지원의 효율성과 효과성을 높

였다는 것이다.

46

47

Jun. 2025.

vol. 06

조재현 본부장은 “생기원은 TRL 4~8단계의 기술을 중점적으로 개발하고 이전된 기술이 실제 기업

현장에 적용되어 제품화로 이어지도록 기술 검증과 실증을 중점적으로 지원하고 있다”라며, “특히,

기초연구기술 상용화 검증에도 힘을 기울이고 있는데 언론 등 외부에 노출된 유망 원천기술에 대한

실용화 가능성을 재검토하고 보완해 상용화 가능여부를 조기에 판단, 기업맞춤형 기술 이전 수요발굴을

확대하고 있다”라고 설명한다. 이처럼 생기원은 기업현장에 밀착한 기술사업화로 기업의 미래 경쟁력

확보에 실질적으로 기여하고 있다.

제조업 패러다임 변화에 대응하는 독자적 평가지수, K-PI 개발

생기원은 협력관계를 가진 기업을 특별히 파트너기업이라고 부른다. 연구원과 기업의 유대감을 더욱

돈독히 하려는 취지로 붙인 명칭이다. 생기원은 파트너기업들이 우수한 기술집약형 기업으로 성장할 수

있도록 체계적으로 지원하기 위해 독자적인 파트너기업 평가지수인 K-PI(KITECH Partnership Index)를

개발해 적용하고 있다.

생기원 K-PI의 핵심은 파트너기업의 성장단계에 맞춘 ‘맞춤형 육성 제도’이다. 협력의지(35점), 기업

보유역량(50점), 사회적 기여도(15점)를 토대로 기업의 성장단계를 평가한다. 세 항목에는 13개의 세부지표가

있고, 그 아래 45개 세부지표를 통해 기업을 분류한다. 이를 통해 파트너기업을 혁신기업, 성장기업,

유망기업으로 유형화하고 성장단계별 기업의 특성에 따른 맞춤형 지원을 추진하고 있다.

“전북 김제에 농기계산업단지가 있어요. 산업단지 안에 저희 생기원이 입주해 있습니다.

전북 뿌리·농기계 지원 사업을 하는데, 이 사업은 중소·중견기업의 R&D 역량 강화를 목적으로

긴급한 현장 애로 기술과 전략기술을 지원합니다. 이 사업은 전북혁신기관최우수 사업으로 선정되는 등

성과가 아주 좋습니다. 이렇듯 생기원이 중소기업과 같이 하는 일들이 많다 보니

기업들이 있는 지역 곳곳에 자리 잡는 거지요.”

PRIME MOVER

조재현 본부장 / 한국생산기술연구원

자체 R&D 역량을 보유한 혁신기업의 경우에는 대형 R&D 및 기술 혁신지원, 초기 단계의 R&D 역량을

보유한 성장기업의 경우에는 협력 활성화와 실증 지원, 단순 생산 중심의 유망기업은 기술 자문과 생산성

향상을 위한 특화 지원을 제공한다. 이처럼 정교한 지원 체계를 통한 집중 육성이 생기원만의 장점이다.

2024년말 기준으로, 생기원의 파트너기업은 총 2,960개로, 기업등급별로는 혁신기업 349개사, 성장

기업 708개사, 유망기업 1,903개사다. K-PI 적용 후 기업들이 한 단계씩 업그레이드됨에 따라 2023년

대비 혁신기업은 114개사, 성장기업은 47개사가 증가했고 유망기업은 278개사가 감소하는 것으로

나타나 맞춤형 지원 효과가 드러나고 있다.

기업애로 상담에 온·오프라인으로 활짝 열려 있어

“사실 K-PI를 만들기 전에는 기업에 적절한 맞춤형 지원이 효율적으로 이뤄지지 않은 부분이 있었어요.

이를 극복하고자 생기원만의 평가지수를 만들어 기업의 현재 위치를 측정하고 적절한 프로그램을 지원해

혁신기업은 대기업이나 중견기업으로, 성장기업은 혁신기업으로, 유망기업은 성장기업으로 성장시키고 있지요.”

파트너기업들의 성공사례도 속속 이어지고 있다. 일례로, 유망기업으로 분류됐던 멤스는 생기원의 공동

R&D, 장비지원 등 근접지원으로 미국 소비자기술협회 주관 국제전자제품박람회(CES)에서 2024

혁신상을 수상하는가 하면 2023년에 5억 600만 원이었던 매출액이 2024년에는 14억 3,500만 원으로

증가해 성장기업의 반열에 올라섰다.

조재현 본부장은 신뢰도만 있다면 어느 기업이든지 파트너기업이 될 수 있다고 말한다. 파트너기업을

희망하는 기업들은 온라인이나 오프라인을 통해 신청서를 제출하면 심의 절차를 거쳐 최종 결정된다.

파트너기업으로 선정되면 연구시설 및 장비 지원, 기술자문과 같은 기본적인 지원부터 R&D 지원 및

제품 설계, 제작 실증 등 파트너기업의 유형별로 맞춤 지원을 받을 수 있다. 파트너기업이 아닌 일반기업

이라고 해서 생기원의 지원을 받을 수 없는 것은 아니지만, 전문적이고 세부적인 지원을 위해서는

파트너기업 신청이 필수적이다.

48

49

Jun. 2025.

vol. 06

TLO를 넘어서 TCO로 확장되는 기술사업화

지난 3년간(2022년~2024년) 생기원의 기술이전계약 평균 건수는 289건으로 출연연 전체 평균 84건

대비 높은 편이다. 또 3년 평균 기술료 수입은 87억 원으로 같은 기간 전체 출연연 평균인 56억

8,000만 원에 비해 높은 수준이다. 최근에는 이러한 노하우의 실적 증가가 두드러지고 있는 추세이다.

기술사업화의 내재화로 능동적인 기업협력 추진

생기원의 기술사업화 내재화 추진 계획 중에는 정부출연연구원 간 기술협력사업도 큰 비중을 차지한다.

기초원천 연구에 강한 출연연과 생기원의 실용화 기술을 연계해 기술사업화를 구현한다는 큰 그림 아래,

생기원은 현재 한국원자력연구원과 3DP를 활용, 소형모듈원자로(SMR) 핵심부품 제작과 관련 기술협력을

진행하고 있다. 지난 3월 13일에는 생기원의 기술사업화 성과를 대외적으로 홍보하고, 주요 관계자들이

모이는 행사를 개최했다. 바로 상생도약 기술사업화를 위한 ‘기업 협력 하이퍼 커넥트 2025’다.

“정부의 R&D 정책 기조가 산업화 강화로 변화함에 따라 기술사업화는 출연연의 핫 이슈입니다.

출연연구기관의 역할도 단순 기술이전에서 벗어나 처음부터 상용화를 목적으로 기획하고 지속적인

기술검증·실증지원, 후속 연구투자 연계 등 전주기적 지원으로 확장되고 있어요.

이런 차원에서 생기원은 TLO(Technology Licensing Office)를 넘어 실질적인 혁신과 경제적 가치를

창출하는 역할까지 확대 통합한 TCO(Technology Commercialization Office) 개념을 조직에 도입할 계획입니다.”

이에 따라 생기원은 기존 3개 부서로 구성된 기업협력본부를 기업협력사업본부로 전환해 5개 세부

조직으로 확대, TCO 개념의 부서운영을 검토하고 있다. R&D의 기획, 사전검증, 기술이전, 기술실증,

제품 상용화까지 모든 단계에서 맞춤형 기술사업화 전략을 수립하고 지원할 계획이다.

“우리는 기술상용화까지 장기간 성숙이 필요한 유망기술을 씨앗기술, 단기간 성숙이 필요한 유망기술을

묘목기술로 분류해요. 하이퍼 커넥트 2025는 그중에서 언론보도로 관심도가 높고, 상용화 가능성이 유망한

19개의 기술을 수요기업들에게 소개하는 행사였어요. 기술 개발 성과를 알리는 데 그치지 않고 몇 년 후

효과를 추적해 해당 기술에 관심 있는 수요기업을 한자리에 모아 연구자와 기업 간 기술협력을 논의하는

뜻깊은 자리였습니다.”

생기원에서는 이 행사를 기업의 미래 성장을 위한 협력의 장으로 삼아 앞으로도 지속적으로 운영할

예정이다.

하이퍼 커넥트 2025에서 생기원은 18개월 동안 구축해온 ‘KMDP(K-Manufacturing Digital Platform;

단납기 맞춤형 디지털 플랫폼)’ 운영을 본격화하는 선포식도 진행했다. KMDP는 제조기업과 수요기업을

연결하는 디지털 제조 플랫폼으로 수요기업이 필요한 기술을 검색해 제조기업을 찾고 플랫폼 상에서

소통하며 원하는 제품을 단기간 내 맞춤형으로 생산할 수 있게끔 구축한 플랫폼이다.

KITECH 중소기업지원 전용상담창구

중소기업 테크컨택센터 전화 상담|080-9988-114

온라인 신청|기업지원해피클릭 홈페이지 참고

조재현 본부장은 “KMDP는 분산적이고 수동적인 기업지원에서 벗어나 통합적이고 능동적인 기업협력을

실현하기 위해 구축한 플랫폼으로 국내외 수요기업과 국내 제조기업을 실시간으로 연결, 단납기 맞춤형

생산을 지원함과 동시에 수주연계형 기술협력으로 제품 생산과정에서의 문제점 해결과 시험 인증 등을

직접적으로 지원할 수 있다”라고 강조한다.

급변하는 세계 통상환경과 저성장의 경제위기 앞에서 대한민국의 지속가능한 제조미래를 이끈다는

사명감으로 기술사업화에 매진하는 한국생산기술연구원. 생기원은 기업들이 처한 어려운 현실을

직시하고, 기업에 실질적인 도움이 될 수 있는 지원 제도를 체계적으로 운용하고 있다. 기관 고유의

기술사업화 가능성 판단 지표를 토대로 능동적인 기업협력 모델을 마련해 우리 경제의 근간이 되는

제조기업의 성장에 힘을 보태고 있다.

조재현 본부장 | 한국생산기술연구원 기업협력본부

한국생산기술연구원 본부장(수석)

- 기업협력업무 총괄

한국생산기술연구원(대경본부) 실장(수석)

- 대경본부 사업기획 / 지원총괄

한국생산기술연구원(중기전담지원실)

실장(수석) -중소기업지원 업무 총괄

2023. 06.

-

현재

2021. 07.

-

2023. 06.

2020. 04. -

2021. 06.

PRIME MOVER

조재현 본부장 / 한국생산기술연구원

50

51

Jun. 2025.

vol. 06

PRIME MOVER

박한오 회장 / 한국연구산업협회

공공연구성과의 가치구현 조력자, 연구산업

HAN-OH PARK

한국연구산업협회는 연구산업의 성장과 발전을 지원하고, 국가연구개발 효율화를 도모하여 경제발전에

기여하기 위해 2007년에 설립됐다. 2021년 연구산업진흥법이 제정되면서 기존 한국연구개발서비스협

회와 한국연구장비협회를 통합해 법정단체로 전환됐다.

박한오 한국연구산업협회 회장은 AI, 양자, 합성생물학, 휴머노이드 등 첨단기술이 주도하는 시대에 접어들면서

글로벌 기술패권 경쟁 심화되고 파괴적 혁신과 산업 간 초융합이 가속화되고 있다고 진단한다.

이러한 변화 속에서 R&D 효율성을 높이고 첨단기술의 사업화를 촉진하기 위해 연구산업의 육성은

더 이상 선택이 아닌 필수라고 강조한다.

연구산업 기업 성장 저해 규제 개선, 새 제도 개설에 노력

“연구산업은 미래 선진국형 산업입니다. 고급 인력의 고용 창출 효과가 높고, 부가가치가 높은 산업이죠.

우리나라가 선진국이 된 이 시점에 국가 발전을 위해서 지금부터 체계적으로 연구산업을 키워나가야 합니다.”

“2000년대 초부터 혁신적인 연구개발 방법론으로 오픈 이노베이션(Open Innovation; 개방형 혁신)이 강조

되기 시작했습니다. 특히, 연구개발 투자 규모가 늘어나면서 다양한 연구 분야의 기업들이 생겨났는데요.

이런 기업들을 체계적으로 육성하고 발전시키기 위해 협회가 출범했습니다. 현재 1,000여 개의 기업들이

회원사로 가입해 독보적인 민간 연구생태계를 만들어 가고 있습니다.”

박한오 회장은 “연구산업협회는 그동안 과학기술정보통신부의 도움을 받아 연구산업 기업의 성장을

저해하는 규제를 개선하고 새로운 제도를 개설하기 위해 노력해왔다”라면서 연구개발비 세액 공제, 인건비의

현금 사용 인정, 또는 간접비 사용 규제 완화 등 국가연구개발사업 제도 개선, 연구개발서비스 바우처 제도

도입과 더불어 연구산업진흥법 제정 등을 주요 성과로 꼽았다.

연구산업협회의 주요 업무는 회원사 간의 네트워크 활성화 및 회원 지원 업무와 함께 연구산업 관련 정부

수탁 업무 수행이다. 네트워크 활성화를 위해 대전·부산·경기·대구 등지에 지역 연구산업협의회를 설치하고

테크노파크 등 지역 혁신기관과 협력하는 한편 연구장비 시험분석 등 산업별 분과협의회를 구성해 관련

기업 간 시너지가 날 수 있도록 협업체계를 구축해왔다. 정부수탁 업무로는 전문연구사업자 신고제도

운용, 연구산업 실태조사를 통한 국가 통계의 산출 및 관리, 공정한 시장 환경 조성에 관한 사항과 해외진출

지원에 관한 업무 등이 있다.

한국연구산업협회

박 한 오 회장

53

Jun. 2025.

vol. 06

52

한국연구산업협회 회원사 가입은 전문연구사업자 신고를 마친 기업이면 모두 가능하다. 정회원 자격은

연구산업진흥법에 따른 연구산업을 영위하는 연구사업자이고, 준회원은 연구산업과 관련되는 대학,

연구기관, 기업 또는 개인 및 단체다. 가입은 협회 홈페이지에서 하면 된다. 회원사가 되면 포럼·세미나

참가지원, 연구산업 전문인력 무료 교육 제공, R&D 정보 제공, R&D 네트워크 지원, 국제전시회 지원,

과학기술인공제회 가입 제공, 우수회원사 훈·포상 지원, 자문 법무법인이 진행하는 법률 자문 등의 혜택을

받을 수 있다. 협회는 올해 회원사 가입에 적극적으로 나서서 전문연구사업자 신고를 마친 기업을

대상으로 장점을 홍보하고 있다.

회원사 모집과 함께 협회가 올해 중점적으로 추진하고 있는 사업은 오는 10월 28일과 29일 이틀에

걸쳐 코엑스마곡 컨벤션센터에서 개최 예정인 ‘국제 연구산업 컨벤션 2025’다. 국제 연구산업 컨벤션은

2022년부터 과학기술정보통신부가 주최하고 한국연구산업협회가 주관하는 행사로 국내외 연구자 및 기업인에게

R&D 산업의 혁신과 비전을 제시하고 연구산업의 역할을 모색하는 자리다. 전시, 국제컨퍼런스, 비즈매칭,

신기술설명회, 정부R&D사업 설명회가 진행될 예정이다.

‘국제 연구산업 컨벤션 2025’에 많은 참여 바라

“국제 연구산업 컨벤션 2025는 올해로 네 번째 열리는

행사입니다. 그동안 부산에서 한 번, 대전에서 두 번

열렸습니다. 국제 전시회가 활성화된

일본과 독일 사례를 보면 전시회를 통해

연구산업 기업 간, 연구자와 기업 간 네트워킹은 물론

협회 수익 창출의 장으로 자리 잡았습니다.

시작 단계여서 기초를 잘 다져 기술사업화

만남의 장으로 성장할 수 있도록 협회 차원에서

노력하고 있습니다. 회원사들은 물론 정부출연연구기관

연구원들의 적극적인 참여를 바랍니다.”

PRIME MOVER

박한오 회장 / 한국연구산업협회

전문연구사업자 신고제도는 연구산업진흥법에서 규정한 연구산업의 네 가지 범위(주문연구산업,

연구관리산업, 연구장비산업, 연구재료산업)에 있는 기업 중 인력과 매출액의 일정 요건이 갖춰지면

과학기술정보통신부장관에게 신고하도록 하는 제도다. 최근(2025.05)까지 협회에 신고한 기업 수는

2,680여 개이다. 2007년 신고제도 시행 이후 연평균 31.7% 증가하는 추세다.

연구산업 실태조사는 과학기술정보통신부와 연구산업협회가 매해 연구산업 현황 파악 및 정책 수립의

기초자료를 확보하기 위해 추진하는 업무로 2024년 6월 국가승인통계(제127023호)로 지정된 이후 첫

조사 결과를 지난 4월 30일 발표한 바 있다. 조사 결과에 따르면 2023년 기준 국내연구산업 기업 수는

19,797개, 매출액은 27조 5,000억 원으로 집계됐다.

2023년 9월 제7대 한국연구산업협회 회장으로 취임한 박한오 회장은 국내를 넘어 글로벌 바이오

시장에서 경쟁력을 갖춘 연구산업 기업인 ㈜바이오니아를 33년째 이끌고 있는 CEO이기도 하다. KIST

생명공학연구소 연구원으로 재직하다 ‘유전자 기술의 국산화’라는 기치를 걸고 바이오니아를 창업했다.

연구산업 기업들, 정부출연연구기관 기술사업화에 큰 역할

“1990년대 초반 당시 유전자 연구 관련 시약들은 모두 외국에서 수입해 사용하고 있었어요.

주문하면 한 달 이상씩 걸려 연구에 큰 불편을 주었고, 외화 낭비도 상당했습니다.

그래서 벤처라는 개념도 없던 때, 극소수의 연구자들만 사용하던 첨단기술인

PCR(Polymerase Chain Reaction)과 DNA 합성기술로 창업했습니다.”

“오픈 이노베이션 시대에 정부출연연구기관들은 연구산업 기업들과 협업하는 국가연구개발 사업을

늘려나가야 합니다. 출연연들의 기술사업화 과정에서 연구산업협회 기업들과 특허 및 시장조사,

디자인 개발, 시제품 제작 등의 분야에서 협력 사례를 만들어나간다면 출연연과 민간연구 산업 생태계가

함께 발전하고 국가 전체의 연구개발 역량이 높아질 수 있습니다. 기업들도 모든 연구를 혼자서 다 할 게

아니라 외부에 아웃소싱해서 자신들이 쌓아온 기술들을 연구소에 제공하면 서로 발전할 수 있겠죠.

주거니 받거니 하는 게 오픈 이노베이션 아니겠어요?”

한국생명공학연구원 연구소 1호 기업인 바이오니아는 창업 이후 실시간 PCR 장비, 핵산자동추출장비를

연이어 개발해 우리나라 PCR 기술을 세계적인 수준으로 끌어올렸다. 코로나19 당시 바이오니아의

진단 장비와 진단 시약으로 분자 진단을 통해 전 세계에서 가장 모범적인 방역 성과를 낼 수 있었음은

물론, 세계 100개국에 수출하며 한국 기업의 위상을 세계에 알렸다.

박한오 회장은 “바이오니아와 같은 연구산업 기업들은 출연연의 첨단 연구 성과를 사업화하는데

선도적인 역할을 수행했다”라고 말한다. 한국표준과학연구원으로부터 기술이전을 받아 전자현미경을

개발한 데 이어 이를 고도화해 범용 전자현미경 상용화에 성공해 전 세계 대학과 기업 연구소에 수출까지

하는 ㈜코셈, KAIST 교원 창업기업으로 살아있는 세포를 실시간으로 관찰할 수 있는 홀로토모그래피

기술 개발에 성공해 IPO까지 마친 토모큐브, ETRI에서 수행하던 모바일칩 상용화를 위해 창업한

뉴라텍과 같은 기업들을 언급했다.

54

55

Jun. 2025.

vol. 06

아울러 박한오 회장은 “연구개발 분야에서 선두주자(First Mover)로서 세계를 주도하기 위해서는

국산 연구 장비와 소재를 사용해야 한다”라며 “첨단 국산 연구 장비와 국산 소재들을 사용하여 연구개발을

수행하는 과제들을 지원하고 인센티브를 부여, 자연스럽게 소재 부품 장비산업이 발전해 나가는

연구산업 육성제도가 필요하다”라고 강조한다. 이와 함께 연구산업의 효율적인 생태계 구축을 위해

연구산업센터 설립이 필요하다고 박한오 회장은 역설한다.

연구산업 진흥단지에 연구산업센터 조속히 들어서야

“협회 회원사 면면을 살펴보면 어떤 기업은 디자인 분야에서 세계적인 수준이고

어떤 기업은 신뢰성 테스트 분야에서 능력이 뛰어나요.

이 기업들의 협력으로 완벽한 제품이 나올 수 있는데 아쉽게도 분산되어 있어 연구산업센터라는

집적단지가 필요합니다. 정부에서 2023년 연구산업진흥단지로 대전과 부산을 지정하고 단지별로 연평균

약 45억 원을 지원해서 단지별 핵심 기반 구축, 입주기업 기술 역량 강화, 산학연 협력체계 구축 등에

투입했지만, 실제로는 연구개발 과제를 지원하기도 부족합니다.

그러다 보니 연구산업센터 건립은 아직 기획도 하지 못한 상황입니다.”

“출연연의 우수한 기술이 시장으로 나가려면 디자인, 시험인증, 시제품 제작 등 R&D 후속 지원이

반드시 뒤따라야 합니다. 이를 적기에 지원하는 사업이 바우처 사업인데 R&D 예산 감액 때 일괄 삭감돼

매우 아쉽게 생각합니다. 다시 복원된다면 출연연 기술사업화의 마중물 역할을 할 수 있을 것입니다.”

박한오 회장은 이와 함께 2023년까지 지원하던 연구개발서비스 바우처 사업의 폐지에도 아쉬움을

표했다. 바우처 사업은 과학기술정보통신부가 주관하고 한국연구산업협회가 수행하는 프로그램이다.

연구개발서비스 시장을 활성화하기 위해 마련된 것으로 기술 연구에 애로를 겪는 중소·중견기업과 주문

연구 또는 연구관리 분야 전문연구사업자를 매칭해주는 사업이다.

PRIME MOVER

박한오 회장 / 한국연구산업협회

30여 년 동안 기업을 경영하면서 최종적으로 얻은 결론은 ‘고객가치 창출’이라는 박한오 회장. 그는 다른

곳과 차별화된, 더 뛰어난 가치를 제공해 줄 수 있을 때 자연스럽게 영업이 되고 수익이 발생하면서 기업이

굴러갈 수 있는 것이라고 선배 기업인으로서 조언한다.

협회도 고객가치 창출 개념으로 운영해야

“제가 나이 서른에 창업할 때는 고객가치 창출이라는 개념도 모르고 시작했습니다.

단지 유전자 관련 기법들을 수입에 의존하는 데서 오는 불편함과 외화 낭비 요인을 줄여보자는 생각에

더 빨리, 더 저렴하게 만들어 공급하기 시작했는데요. 그게 바로 고객가치 창출이었습니다.

나중에 다른 제품을 만들다가 실패를 겪으면서 기업 핵심은 고객가치 창출임을 깨달았습니다.”

박한오 회장은 협회 운영도 고객가치 창출이라는 측면에서 바라봐야 한다고 밝힌다. 회원사로 가입하지

않은 신고 기업에는 회원사 가입의 장점을 담은 인쇄물을 만들어 홍보하는 등 고객 우선의 협회 운영을

직원들에게 강조하고 있다.

박한오 회장의 임기는 오는 11월까지다. 남은 임기 동안 국제 연구산업 컨벤션 2025의 성공적 개최와 함께

연구산업의 중요성을 정부 부처와 유관기관 그리고 대중들에게 알리는 데 최선을 다하겠다고 밝혔다.

박한오 회장 | 한국연구산업협회

KIST 생명공학연구소 주임연구원

(주)바이오니아 창업 및 대표이사 회장

한국바이오협회 부회장

KAIST 겸임교수(바이오시스템학과)

국가과학기술자문회의 자문위원

한국연구장비산업협회 회장

한국무역협회 이사

대전상공회의소 부회장

한국연구산업협회 회장

1986

- 1992

1992

- 현재

2001

- 현재

2006

- 2010

2013

- 2014

2019

- 2022

2021

- 현재

2021

- 현재

2023

- 현재

56

57

Jun. 2025.

vol. 06

ETRI의 기술사업화 통합지원체계

ETRI 융합기술연구생산센터

ETRI

ETRI의 기술사업화 통합지원체계

ETRI는 연구개발 성과가 산업현장에 뿌리를 내리고 기업의 성장동력으로 이어지도록 실효성 있는 기업지원을 위해 ‘기술사업화

통합지원체계(1-TEAM)’를 구축하고 기업의 상용화 전 주기를 지원하고 있습니다.

ETRI 융합기술연구생산센터는 기술사업화의 실질적 접점이자, 기업밀착형 지원이 이루어지는 거점 공간입니다. ICT 기반

실증 지원 프로그램을 비롯해 시제품 제작, 소량 생산, 성능 시험 등 상용화 전주기를 아우르는 맞춤형 지원을 제공합니다. 중소기업이

제품 성능을 높이고 시장에 빠르게 진입할 수 있도록, 기간 단축과 비용 절감 효과를 극대화한 종합 지원 환경을 갖추고 있습니다.

주요 기술사업화 지원 프로그램

• (연구인력) 연구인력의 기업 파견으로 기술개발 및 사업화 애로사항 해결 지원

* 장기: 1년 단위/최대 3년, 단기: 1개월 이상 6개월 이하

• (R&BD) 기술이전과 연계한 사업화 추가 기술개발 지원

• (애로기술) 전문가 매칭을 통한 기술개발·제품화 과정의 기술적 애로사항 해결 지원

기술 지원

• (시제품 제작) 3D프린팅, PCB/SMT, 금형/사출 등 시제품 제작 지원

• (SW 시험·검증) 소프트웨어(S/W) 기술에 대한 시험·검증 지원

• (공동사업화랩) 연구부서-기업 협업공간 및 시제품/시험검증 등 사업화 후속 지원

시제품 제작 및

실증 지원

• (NET·NEP) 신기술(NET) 또는 신기술 적용 혁신제품(NEP) 인증 지원

• (해외진출) 외부 전문기관과 협력하여 연구성과 내재 혁신제품의 해외 진출 지원

판로개척 지원

• (E-패밀리기업) 기술적 밀접도가 높은 유망기업 대상 기술사업화 전주기 밀착 지원

• (연구소기업) 연구성과 활용 기반 연구소기업 설립, 투자 및 성장 지원

• (스케일업 투자) 성장 잠재력이 우수한 기업의 성장을 위한 투자 연계·지원

기업성장 지원

• (연구시설·장비) 기관이 보유한 연구장비·시설 및 테스트베드 공동활용 지원

• (상용화 시험·검증) 광통신전송·신뢰성 등 70여 종의 상용화 시험·검증 지원

연구인프라 지원

기술사업화 통합지원체계(1-TEAM, Technology Enhancement & Acceleration for Market)

전주기 지원

선택과 집중

내·외부 협력

연구성과 활용기업

연구개발부서

사업화부서

혁신지원기관 (금융투자, 민간TLO, 연구산업 등)

E-패밀리 기업 (집중육성기업)

수요발굴

기술고도화

시험검증

제품화·실증

판로개척

기업수요

발굴

연구

인력

시험

지원

제품화

디자인

NET·

NEP

기술

지원

시설

장비

시제품

제작

브랜드

(BI)

외부

사업

KOLAS

인증

사업화

랩

전시회/

수출

기업

컨설팅

협력

협력

시제품 제작 공간(3D 프린팅), 생산지원 공간(목업/금형/SMT),

스마트팩토리 테스트베드, 사업화본부

1F

테스트베드, 공동사업화랩, 강당, 회의실, 교육장, 사업화본부

2F

중소기업 연구공간/사무실, 기술지주회사

3F

중소기업 연구공간/사무실, 입주기업 전용 회의실

4~7F

제품디자인(3D)

제작공간

금형

제작공간

SMT

제작공간

58

59

Jun. 2025.

vol. 06

기술이전 그 이후,

기술사업화 성공을 위한 후속 지원

vol. 06

TECHBIZ

INSIGHT

9 7 7 2 9 5 1 2 5 6 0 0 3

20

ISSN 2951-2565